RussEurope

La fin de l’européisme

Jacques Sapir

© Jacques

Sapir

Jeudi 30 juin 2016

Le « Brexit » jette une lumière

particulièrement crue sur la stratégie

de « fédéralisme furtif » adoptée par

les dirigeants européens depuis le

traité de Maastricht et en conséquence

sur l’idéologie européiste qui sous-tend

cette stratégie. C’est en réalité cette

stratégie, et son instrument privilégié,

l’Euro, qui ont provoqué cette réaction

des électeurs britanniques, les poussant

à quitter non pas « l’Europe » comme

certains le prétendent mais une

institution particulière, l’Union

européenne. Les choix des électeurs

britanniques a été largement expliqué[1].

Le fait que des personnalités du

gouvernement britannique, comme le

ministre de la justice Michael Gove,

aient appelé à voter pour la sortie de

l’UE est significatif.

Le Brexit remet donc en cause ce qui

constitue aujourd’hui la colonne

vertébrale de la politique qualifiée

d’européiste, que ce soit celle de

François Hollande ou celle d’Angela

Merkel. Le choc va donc bien plus loin

que celui de la sortie de l’UE d’un

pays, la Grande-Bretagne, dont

l’appartenance à cette dite UE était en

fait des plus lâches. Cette crise de la

stratégie européiste est un point de

rupture. Ce n’est qu’en nous

débarrassant de l’aporie européiste que

nous pourrons réellement penser la

construction de l’Europe.

Les bases

idéologiques du fédéralisme furtif

Il convient en premier lieu de

comprendre la démarche dite de

« fédéralisme furtif » qui a été adoptée

à partir du traité de Maastricht et qui

s’incarne dans l’Euro. Cette stratégie

se fonde sur un rejet des Nations, que

ce rejet soit lié à une méfiance ou

qu’il soit lié à une véritable haine des

dites Nations. C’est pourquoi ont

communié dans cette démarche à la fois

des libéraux conservateurs, qui

considèrent que la Nation moderne

implique la Démocratie et qui restent

fidèles à cette méfiance profonde envers

le peuple de la pensée conservatrice,

des anciens « gauchistes » (et

Cohn-Bendit en est l’un des exemples)

qui haïssent en la Nation cette

accumulation de médiations ancrées dans

l’Histoire qu’ils perçoivent comme un

obstacle à leur vision millénariste et

apocalyptique d’une « fin » de

l’Histoire[2],

ou que ce soit des sociaux-démocrates

qui cherchent à transposer vers un

niveau étatique supérieur ce que la

mollesse de leurs politiques les

empêchent de réussir dans le cadre

national. Ces différents rejets de la

nation s’articulent eux-mêmes de

manières spécifiques compte tenu de la

culture politique de chaque pays.

En France, c’est la combinaison de la

démission d’une grande partie de l’élite

politique en 1940 qui vient s’associer à

un sentiment issu du traumatisme des

guerres coloniales. En Allemagne, c’est

le poids de la culpabilité collective

issue du Nazisme, aggravée par le

traumatisme de la division en deux de

1945 à 1990 qui explique cette montée de

l’européisme dans les élites.

L’Allemagne, pays objectivement dominant

de l’UE ne s’autorise pas à penser sa

propre souveraineté et ne peut la vivre

qu’en contrebande, dans la mesure où

elle prend la forme d’une souveraineté

« européenne ». On ne peut comprendre

autrement les fautes politiques commises

tant vis-à-vis de la Grèce que sur la

question des réfugiés, fautes qui

aujourd’hui viennent hanter Angela

Merkel. En Italie, c’est là encore la

combinaison de l’épisode Mussolinien et

des « années de plomb » qui ont

convaincu une grande partie de la classe

politique que l’Union européenne était

la seule issue à la Nation italienne. Et

l’on peut multiplier les exemples, en y

incluant des pays qui s’aiment mal

(Espagne, Portugal) ou qui se savent

irrémédiablement divisés (la Belgique).

Mais, et c’est une évidence, un

projet politique issu d’une haine de soi

ou d’un mal-être ne peut avoir d’avenir.

Telle était la première faille de

l’européisme et du fédéralisme furtif.

Car, engendré par une vision

essentiellement négative, il ne peut

être porteur d’avenir.

Le rôle politique de

l’Euro

Ce projet s’est incarné

essentiellement dans l’Euro. La

précipitation qui vit les politiques

accepter l’idée de monnaie unique, alors

que les conditions nécessaires à sa

réussite n’étaient nullement réunies, et

qu’il eut été bien plus logique de s’en

tenir à une monnaie commune, soit une

monnaie venant coiffer mais non

remplacer les monnaies nationales, ne

peut s’expliquer que par des motifs

politiques et psychologiques impérieux[3].

Ici encore, ils furent différents

suivant les pays, mais ils ont tous

convergé dans cette idée qu’une fois la

monnaie unique réalisée, les pays de la

zone Euro n’auraient d’autres choix que

le fédéralisme. Ce qui avait été négligé

cependant dans ce processus c’était le

fait que le fédéralisme n’est pas un

objectif unifiant. Il peut y avoir

diverses formes de fédéralisme. Or,

faute d’un débat public, débat

contradictoire avec une stratégie

imposant la furtivité et la

dissimulation, il ne pouvait y avoir

d’instance à même de trancher entre ces

différentes formes de fédéralisme. Ainsi

l’Allemagne conçoit le fédéralisme comme

un système qui lui donne un droit de

regard sur la politique des autres pays

mais sans devoir en payer le prix

budgétaire. C’est le fédéralisme

mesquin. La France, elle, voit dans les

structures fédérales la poursuite de

l’histoire de sa propre construction

étatique et entend imposer un

fédéralisme donnant naissance à un

nouvel Etat-Nation. Mais, c’est faire fi

justement des spécificités de

l’Histoire, et du fait que la Nation et

le Peuple se sont construits en

parallèle (et avec de multiples

interactions) sur près de 8 siècles. De

ce point de vue, seule l’Histoire de la

Grande-Bretagne est pleinement

comparable. L’idée implicite était de

réaliser par la ruse ce que l’Empire

napoléonien n’avait pu par la force.

Cette idée se fondait sur les illusions

de l’universalisme français qui confond

des valeurs avec des principes. C’est

cette énorme erreur, qui a engagé les

dirigeants français, de gauche comme de

droite, dans une voie sans issue.

Car, ce qui bloque dans l’option

fédéraliste est à la fois une notion

politique, quel serait donc le

« souverain » et une question

économique, celle des transferts. On

sait, et on l’a dit à de nombreuses

reprises, que ces transferts exigeraient

le versement d’environ 10% (entre 8% et

12% selon les études) du PIB allemand au

« budget fédéral »[4].

Il n’est donc pas surprenant que les

Allemands ne veuillent pas car, en

réalité, ils ne peuvent pas. Le refus de

l’Allemagne de réviser les règles pour

permettre à l’Italie de faire face à se

crise bancaire montre toutes les limites

de la notion de solidarité qui est

essentielle dans une fédération. Or, si

cette solidarité n’est pas réalisée,

comment convaincre les peuples de se

fondre démocratiquement dans un grand

ensemble ? Et l’on retrouve ici la

question politique du souverain[5].

Le « fédéralisme » est donc condamné

soit à ne pas être soit à n’exister que

sous la forme du fédéralisme mesquin

soit un droit de regard asymétrique de

l’Allemagne sur la politique des autres

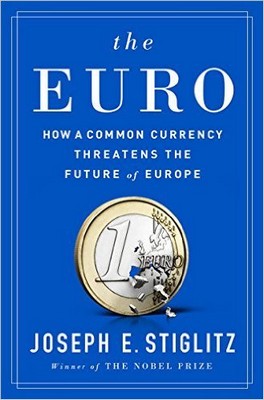

pays. C’est le constat que tire Joseph

Stiglitz dans son dernier livre[6],

dont une traduction française sortira

cet été. Soit nous mettons fin à l’Euro,

soit nous avançons vers un fédéralisme

inclusif dont ni les Allemands ni les

Néerlandais ne veulent, soit l’Euro sera

la mort de l’UE mais aussi et c’est bien

plu grave de l’idée de coopération en

Europe.

La

responsabilité des européistes

D’ores et déjà, les dégâts provoqués

par l’Euro sont importants. Conçu pour

rapprocher et unir l’Europe, l’Euro a

fait effectivement le contraire: après

une décennie sans croissance, l’unité a

été remplacée par la dissidence et

l’agrandissement par le risque de

sorties. La stagnation de l’économie

européenne et les sombres perspectives

actuelles sont donc le résultat direct

des défauts fondamentaux inhérents au

projet de l’Euro – l’intégration

économique prenant le pas sur

l’intégration politique avec une

structure qui favorise activement la

divergence plutôt que convergence.

Mais, le plus important ont été ses

conséquences politiques[7].

L’UE (et non la seule zone Euro) s’est

engagée dans un processus politique où

la démocratie a été progressivement

retirée aux peuples. Le cas du traité « Merkozy »,

ou TSCG, voté par la France en septembre

2012, a été exemplaire à cet égard. Et

le soulèvement démocratique de la

Grande-Bretagne peut être lu comme une

réaction à ce fédéralisme mesquin qui se

met peu à peu en place, sous la volonté

du gouvernement allemand et avec la

passivité du gouvernement français.

Il est donc clair aujourd’hui qu’il

faut liquider l’européisme et ses

instruments si nous ne voulons pas nous

retrouver d’ici quelques années, voire

quelques mois, dans une situation où les

conflits entre Nations, parce qu’ils

auront été trop longtemps niés, ne

trouveront plus d’espace où un compromis

sera possible entre des intérêts

divergents.

Il convient donc de dire ici quelle

est la responsabilité historique des

européistes, de leur idéologie de haine

des Nations, et de leur instrument,

l’Euro. Dans la crise que nous

traversons aujourd’hui, et dont la

sortie de l’UE par le Royaume-Uni n’est

qu’un aspect, la crise bancaire

italienne qui vient en constituant un

autre, la responsabilité des

européistes, et de tous ceux qui les ont

laissé faire, est centrale ; elle est

fondamentale.

La rupture avec l’idéologie

européiste est donc un acte de salubrité

public. Non qu’il soit en lui-même

suffisant. Rejeter cette idéologie,

tourner le dos au fédéralisme furtif,

reconnaître le cadre de la Nation comme

étant celui au sein duquel vit et se

nourrit la démocratie, ne produira pas

immédiatement de solution. Mais, cela

rendra possible la recherche d’une

solution, tant au niveau de la France

qu’à celui de l’Europe. C’est donc une

condition certes non suffisante mais

absolument nécessaire. Cette solution,

on l’a déjà évoquée avec cette idée de

Communautés des Nations Européennes.

Elle devra être certainement précisée et

peut-être amendée, mais du moins est-ce

dans cette direction qu’il nous faut

aller.

Notes

[1]

Sapir J.,

Brexit (et champagne),

https://russeurope.hypotheses.org/5052

[2]

Voir

https://russeurope.hypotheses.org/5059

[3]

Sapir J.,

Faut-il sortir de l’euro ?,

Le Seuil, Paris, 2012.

[4]

Sapir J.,

Macron et

le fantôme du fédéralisme en zone Euro

http://russeurope.hypotheses.org/4291 et

Fédéralisme?

https://russeurope.hypotheses.org/4347

[5]

Sapir J.,

Souveraineté, Démocratie, Laïcité,

Paris, Michalon, 2016.

[6]

Stiglitz J.,

The Euro –

How a common currncy threatens the

future of Europe,

Pinguin, Londres, mai 2016

[7]

http://www.bloomberg.com/news/features/2016-06-30/after-brexit-here-s-what-s-next-for-europe

Le sommaire de Jacques Sapir

Le sommaire de Jacques Sapir

Le

dossier Monde

Le

dossier Monde

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|