Les 7 du Québec

Le sophisme de l'offre et de la demande

!

Robert Bibeau

Mercredi 26 octobre 2016

http://www.les7duquebec.com/...

Le

moteur de l’économie capitaliste

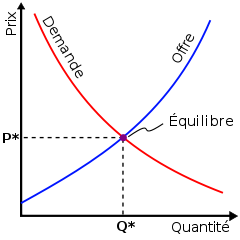

Récemment, notre webmagazine a publié un

article présentant la « Loi » de

l’offre et de la demande (1). Pour

comprendre la mystification que

dissimule cette supposée « Loi »,

il faut savoir que vendre – ou répondre

à la demande du marché – n’est

absolument pas le moteur qui propulse le

mode de production capitaliste (2).

Vendre est simplement un moment

nécessaire à la réalisation de la

plus-value, condition requise pour la

reproduction élargie du profit, moteur

et objectif fondamental de la

circulation du capital. En d’autres

termes, produire – soutenir l’offre pour

reprendre l’expression des économistes –

et satisfaire à la demande du marché –

sont des conséquences et non pas un

objectif de ce mode de production dont

la mission fondamentale est de valoriser

le capital.

Chaque

fois que le capital croit avoir déniché

une astuce pour ne pas transiter par le

sillon de la production des marchandises

afin d’assurer sa reproduction élargie,

il s’engage dans cette voie d’évitement

avec le bonheur que l’on connait. Ainsi,

l’astuce d’imprimer de la monnaie à

profusion (QE) ne peut être qu’un pauvre

placébo qui ne sert qu’à retarder et à

aggraver les conséquences de la crise

des capitaux. Nous y reviendrons.

Prix et

valeur

Contrairement à ce que laisse entendre

la « Loi » de l’offre et de la

demande, la « valeur »

marchande d’un produit (qui est

différente de son « prix ») ne

s’établit pas dans la sphère de la

commercialisation, mais dans la sphère

de la production. Quand un produit est

fabriqué ex nihilo et lancé sur le

marché, son prix est déjà fixé. Tout

« solde » (vente à rabais) ou toute

hausse de prix subséquent n’est qu’un

ajustement monétaire. Marx a

démontré qu’en moyenne une marchandise

se vend à sa « valeur ». Si une

marchandise est vendue en dessous de sa

valeur, c’est qu’une autre est vendue

au-dessus de sa valeur. C’est la valeur

qui détermine le prix d’un produit et

non pas le jeu de l’offre et de la

demande, sa rareté ou son abondance ou

une autre marotte d’une supposée « loi

du marché ».

La

valeur marchande d’un produit (ou

d’un service) est équivalente à la

quantité de force de travail qu’il

renferme alors que le prix d’un

produit est la représentation de cette

valeur marchande dans une monnaie

particulière. Ainsi, un produit aura un

prix en euros, un prix en dollars, et un

prix en yuans, etc. En économie

capitaliste, en phase impérialiste, les

économies nationales étant fortement

imbriquées ces prix ont tendance à

s’harmoniser. Par contre, si une banque

centrale (FED) ou multinationale (BCE ou

franc CFA) émet trop de monnaie par

rapport à la « valeur » marchande totale

disponible sur son marché, le prix des

produits aura tendance à augmenter, ce

sera l’inflation des prix alors

que la « valeur » elle restera

inchangée. Ce processus d’ajustement est

indépendant de la « loi » de l’offre et

de la demande et de la « loi » du

marché.

Inflation et déflation

L’inflation (hausse) ou la

déflation (baisse) du prix des

marchandises est un mécanisme

d’ajustement par lequel le « prix »

s’ajuste en fonction de la « valeur – du

taux de change » de la monnaie utilisée

sur un marché national donné.

L’inflation, ou l’augmentation des

« prix » est en réalité une dépréciation

de la « valeur » de la monnaie ce

médiateur universel des échanges. C’est

habituellement dû au fait que trop

d’argent a été injecté sur ce marché par

rapport à la « valeur d’échange »

globale disponible. L’accroissement du

capital « argent-marchand » se fait

habituellement par la propagation du

crédit comme nous l’avons décrit dans un

texte précédent (3).

Cependant chacun aura remarqué que

malgré la profusion de capital monétaire

disponible sur le marché mondial, les

dollars notamment, l’inflation est

jugulée dans la plupart des pays

développés. Comment expliquer cette

incongruité ? C’est que le capital est

extrêmement concentré entre les mains de

quelques privilégiés (et accumulé chez

les banquiers) ce qui signifie que ce

capital n’encombre pas les marchés (de

la production et de la consommation) et

il provoque peu d’inflation des

« prix ». Cette masse de capital liquide

encombre plutôt les marchés boursiers où

elle engendre des surenchères boursières

extravagantes, auxquelles les banques

participent en attendant leur mise en

faillite comme la Deutsche Bank en

était menacé récemment (4). Le groupe

ATTAC, les ONG stipendiées, les

altermondialistes, et d’autres

gauchistes réclament à cor et à cri une

équitable répartition de cette richesse

proposant courageusement que l’on prenne

l’argent des riches pour le donner à la

« classe moyenne ». Vous aurez compris

que ce capital, qui existe réellement –

méfiez-vous des gens qui prétendent

qu’il est « irréel » –, est

spéculativement surévalué. À intervalle

régulier le marché boursier connait des

ajustements ou le capital financier est

dévalué et ramené à sa juste « valeur »

et les actifs transigés restaurer à leur

juste « prix ». Toujours se rappeler que

la « valeur » doit correspondre au temps

de travail dépensé. La « valeur » n’est

pas le résultat des surenchères

spéculatives sur les marchés financiers.

Le

capital sous sa forme monétaire

La

quantité de monnaie de dépôt et de

monnaie de crédit disponible n’a aucune

incidence sur la valeur d’échange. Par

contre, cette variable a une incidence

sur le prix et ultimement sur la demande

de produits. L’émission de monnaie sous

forme de billets de banque ou sous forme

scripturale ou numérique (carte de

crédit, hypothèques, traites, actions,

obligations, etc.) accroit énormément la

quantité de monnaie en circulation,

alors que la monnaie devrait normalement

refléter strictement la valeur marchande

produite. Cette surabondance de monnaie

– surtout sous forme de prêt à intérêt –

modifie la répartition de la plus-value

entre les différents acteurs

économiques. Ce qu’il faut retenir,

c’est que l’émission inconsidérée de

monnaie (sous toutes ses formes) réduit

la valeur de chaque unité (dollar,

etc.). Comme à court terme le salaire

des travailleurs est inélastique ; tout

comme les allocations que l’État

distribue ; ainsi que les prestations de

retraite, tous ces consommateurs, à

revenu fixe, sont confrontés à une

baisse de leur pouvoir d’achat à chaque

augmentation de « prix », à chaque

dévaluation du capital monétaire.

Autrement dit, la portion que ces gens

reçoivent de la valeur d’échange

produite par le travail salarié diminue.

Il en sera de même pour les capitalistes

industriels qui négocient leurs achats

des mois à l’avance. Seuls les

financiers et les banquiers augmentant

le loyer de l’argent (les taux d’intérêt

sur les prêts) pourront ajuster leurs

revenus et s’emparer d’une plus grande

partie de la plus-value, réduisant à la

portion congrue les autres bénéficiaires

(sic).

Cependant, en augmentant la quantité de

monnaie sur le marché les banquiers en

réduisent la « valeur » unitaire en même

temps que la profitabilité. Si le

financier ne peut se renflouer en

augmentant le loyer de l’argent (taux

d’intérêt sur les prêts gelés depuis des

années) il court à la faillite comme le

démontre la dégringolade récente de la

Deutsche Bank (5), et que

l’endettement se généralise à travers le

crédit comme nous l’avons déjà écrit

(6).

La

fixation du « prix » à partir de la

« valeur »

Si

vous souhaitez connaitre la « valeur »

d’une marchandise, additionnez son cout

de production et la plus-value (valeur

ajoutée) qu’elle contient. Des

« valeurs » que le marché des

producteurs et des grossistes fixe bien

avant l’apparition des articles en

magasin. Ainsi, les vêtements

(chemisiers) qui seront offerts à l’été

2017 sont préfinancés en 2016 et

manufacturés une année à l’avance sur

les chaines de montage des « sweats

shops » du Bangladesh, du Vietnam ou de

l’Inde. C’est pendant ce processus de

production que la « valeur » – qui

deviendra un « prix » pour le

consommateur – sera produite en même

temps que la marchandise et à travers

cette marchandise. La production de la

« valeur » d’un chemisier procèdera de

la façon suivante ; le capitaliste

industriel qui aura arraché la commande

obtiendra peut-être une avance qu’il

complètera en contractant un emprunt de

capital – avec ce pécule il achètera du

tissu, du fil, des boutons, de

l’énergie, des machines à coudre, un

vieil édifice chambranlant à Calcutta où

il paiera le prolétariat au plus bas

salaire qui soit et ces salariés

dépenseront une partie de leur temps de

vie au travail à transférer au produit

fini la « valeur » déjà incluse dans les

matières premières, l’énergie, la

machinerie (capital fixe ou Cc) ; une

autre partie de leur temps de vie au

travail sera consacré à produire la

« valeur » de leur force de travail

(salaire ou capital variable ou Cv), et

la dernière partie de leur temps de vie

au travail sera expropriée par le

capitaliste et deviendra le dividende

industriel, mais aussi la rente,

l’intérêt sur le prêt, le profit

commercial, les prélèvements de l’État,

tous les éléments qui, additionnés,

constitueront la « valeur » – mais pas

encore le « prix » – du produit qui sera

mis en marché l’année suivante dans une

boutique de Montréal, à des milliers de

kilomètres de Calcutta. Si ce

manufacturier indien à force

d’ingéniosité perverse parvient à

augmenter la productivité de ses

esclaves salariées en augmentant les

cadences sur la chaine de montage, ou en

innovant pour un gain d’efficacité (gain

de temps et gain de valeur), il vendra

pourtant ses chemisiers au prix

conventionné, empochant au passage une

plus-value extra à l’insu de la « Loi de

l’offre et de la demande », du marchand

et de ses clients, bien avant la mise en

marché des chemisiers. Toujours se

rappeler qu’économiquement parlant,

l’ensemble de ce procédé n’a pas pour

objet de mettre en marché des

chemisiers, mais de valoriser le capital

engagé, de le reproduire et l’accumuler

pour lui faire refaire un nouveau cycle

et profiter.

Le

« prix » d’un produit

Le

« prix » d’un chemisier, préfixé l’an

passé, au moment de le commander, sera

ajusté en fonction de sa « valeur »,

c’est-à-dire en fonction du temps de

travail qu’il contient ; en fonction du

taux de change de la monnaie (ici le

dollar canadien) ; et en fonction des

redevances et des taxes en vigueur au

moment de l’entrée des chemisiers sur le

marché. Il faut se rappeler que le « prix »

d’un produit est la représentation de sa

valeur marchande dans une monnaie

sonnante et trébuchante. Comme on peut

le constater, la rareté ou l’abondance

d’un produit n’ont aucune incidence sur

sa valeur ni sur son prix.

Écologie, environnement, productivisme

Nonobstant la pseudo « loi » de l’offre

et de la demande chacun doit comprendre

que, quel que soit le mode de production

en vigueur, que ce soit sous

l’esclavagisme de la Rome antique, sous

le féodalisme au Moyen-âge, ou sous le

capitalisme industriel, produire des

biens et des services, produire des

marchandises pour satisfaire les besoins

humains impliquera toujours d’extraire,

de transformer et de consommer des

ressources que seule la Terre mère peut

offrir, en attendant de pouvoir les

extraire des astéroïdes.

Ce

n’est pas l’application du sophisme de

la « loi » de l’offre et de la demande,

ou de la « loi » du marché et de la

concurrence qui engendre le « productivisme »,

le « réchauffement climatique »

et les modifications de l’environnement.

Contrairement à ce que prétendent les

petits-bourgeois altermondialistes,

éco-socialistes, écologistes, ainsi que

les apologistes de la pauvreté

volontaire pour les prolétaires, le

grave problème qui confronte les

sociétés humaines vivant sous le

capitalisme en phase impérialiste n’est

pas de nature écologique, climatique,

géographique, démographique, ou

« islamiste » (sic), il est de nature

économique. Ce mode de production ne

parvient plus à valoriser et à

reproduire le capital. Or, c’est sa

mission fondamentale. C’est pourquoi

s’enchainent les cataclysmes

industriels, financiers, monétaires,

boursiers, sociaux, militaires qui

pourraient bien nous conduire à la

guerre nucléaire (7). Conséquemment, au

lieu de tenter de « réformer » ce mode

de production pour le rendre moins

gourmand et plus performant

écologiquement pourquoi ne pas le

détruire en même temps que l’État qui le

gouverne ? Le mode de production

capitaliste fonctionne comme il est

prévu qu’il fonctionne, et ses ratés ne

sont pas causés par une mauvaise

gouvernance, des manigances ou un

complot de Bilderberg, qui ne

sont que de misérables atermoiements

avant la déchéance du système. Rendez

service aux riches, abrégées leurs

souffrances.

Suite

à la révolution prolétarienne ce n’est

pas l’économie socialiste qu’il faudra

construire, mais le mode de production

communiste que le prolétariat devra

ériger, d’ici là camarades, éloigner

« l’avant-garde », nos ennemis on s’en

charge.

(1)

http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/la-loi-de-loffre-et-de-la-demande/

(2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande

(3)

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lendettement-mondial-gravit-de-nouveaux-sommets/

(4)

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lallemagne-et-la-deutsche-bank-dans-loeil-du-cyclone/

(5)

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lallemagne-et-la-deutsche-bank-dans-loeil-du-cyclone/

(6)

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lendettement-mondial-gravit-de-nouveaux-sommets/

(7)

http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/une-guerre-mondiale-devient-plus-probable/

Le sommaire de Robert Bibeau

Le sommaire de Robert Bibeau

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|