Les 7 du Québec

L'expansion de la classe prolétarienne

Robert Bibeau

Mercredi 18 mai 2016

http://www.les7duquebec.com/...

Notre définition de prolétaire

est concise : « Est prolétaire celui

qui n’a que sa force de travail à mettre

en marché et à monnayer. » C’est une

définition large, elle inclut

pratiquement tout le salariat (excluant

les cadres), les chômeurs, les

sans-travail non recensés en quête

d’emplois. C’est une définition à la

fois sociale et économique. Si tout

travailleur productif est salarié, en

revanche tout salarié n’est pas un

travailleur productif. Certains salariés

sont même des exploiteurs, dès lors

qu’ils administrent le système

d’exploitation de l’homme par l’homme,

les cadres et leurs sous-fifres attachés

à la gouvernance par exemples (1). Marx

a écrit « Par rapport au capitaliste

financier, le capitaliste industriel est

un travailleur, travailleur en tant que

capitaliste, c’est-à-dire un exploiteur

du travail d’autrui » (2).

Qu’est-ce qu’un

prolétaire productif, c’est-à-dire,

qu’est-ce qu’un créateur de plus-value ?

« Pour distinguer le travail

productif du travail improductif, il

suffit de déterminer si le travail

s’échange contre de l’argent proprement

dit ou contre de l’argent-capital (des

moyens de production) ». À partir de

cette définition, Marx donne l’exemple

du littérateur prolétaire de Leipzig

et de la cantatrice travaillant pour un

patron, ils deviennent tous les deux des

travailleurs productifs en ce qu’ils

valorisent le capital ; il dira la même

chose dans une note du tome I de son

livre Das Kapital sur un

enseignant qui travaille dans le secteur

privé.

En effet, on a trop

souvent cette idée que seul le

prolétariat industriel est créateur de

plus-value parce qu’il crée des

marchandises commercialisables. Marx, et

c’est tout l’objet du Capital, démontre

que seul « est productif le travail

qui valorise directement le capital et

ainsi produit de la plus-value ». À

contrario, un artisan qui confectionne

un bout d’étoffe, qu’il troquera contre

une hache, effectue un travail utile,

mais, du point de vue du mode de

production capitaliste il n’effectue pas

un travail productif, c’est-à-dire un

travail valorisant le capital générateur

de plus-value (3). De même pour un

enseignant, qui réalise un travail

utile, former la prochaine génération de

travailleurs salariés-exploités, mais ce

travail n’est pas productif – il ne

produit pas de plus-value. L’enseignant,

l’infirmière, le secrétaire sont des

travailleurs salariés socialement utiles

mais non producteurs de plus-value. Leur

salaire origine du

surtravail spolié aux prolétaires

productifs.

Ainsi, l’industrie

de l’armement produit des biens qui ne

sont pas des marchandises parce que ces

produits ne contribuent en rien à la

reproduction du capital. Ces biens – ces

« valeurs » ne servent pas à valoriser

le capital, d’où ce secteur industriel

est considéré comme parasitaire, non

productif, vivant au crochet du travail

salarié productif. Au contraire,

l’industrie militaire absorbe et détruit

de la valeur marchande (valeur

d’échange) et contribue à approfondir la

crise économique systémique. Si la

classe capitaliste mondiale maintient un

important dispositif militaire

parasitaire, ce n’est pas pour le

plaisir de faire la guerre, ou pour se

distraire, ou pour faire des profits,

profits qu’elle spolie aux autres

secteurs industriels. C’est que la

classe capitaliste parasitaire n’a pas

d’autres choix en prévision du jour où

ses concurrents monopolistiques

multinationaux tenteront de s’emparer de

ses espaces d’extraction des ressources,

de ses marchés, ou de ses zones

d’exploitation de la plus-value. Elle

devra alors les terroriser grâce à son

infrastructure militaire. En prévision

du jour également où la classe

prolétarienne paupérisée tentera de

secouer le joug de son aliénation en

quête d’émancipation. Il faudra bien,

ces jours pas si lointains, que le plein

poids de la loi bourgeoise, de la

mitraille et de la répression étatique

capitaliste s’abattent sur le dos de

cette classe en révolte.

Un évènement

historique gigantesque

Au cours des années

1990, un phénomène capital s’est produit

à l’échelle internationale avec l’entrée

sur le marché mondial concurrentiel de

la grande bourgeoisie chinoise,

indienne, et de celle de l’ancien bloc

soviétique, ce qui a conduit à doubler

en quelques années la force de travail

en concurrence sur le marché du travail

salarié (4). En termes d’économie

politique et en termes de lutte de la

classe prolétarienne, cet évènement fut

le plus important depuis la nuit des

temps. Pourtant, peu d’analystes en ont

apprécié l’incroyable portée. Par cette

expansion des moyens de production, sans

commune dimension dans l’histoire du

mode de production du

capital, l’impérialisme complétait

l’aménagement de la totalité des

territoires et des forces productives

dans le monde et assurait leur

incorporation aux rapports de production

capitalistes hégémoniques. Par cet

évènement incommensurable,

l’impérialisme terminait sa phase

d‘expansion (un siècle après le

pronostique des bolchéviques) et

l’impérialisme ne pouvait alors

qu’amorcer sa phase déclinante n’ayant

plus aucune « terre nouvelle » (sic),

plus aucune nouvelle force de travail à

spolier pour valoriser le capital

déprécié (5). Le mode de production

capitaliste n’a pas fini d’en ressentir

les effets qui mèneront certainement à

sa destruction.

Cet évènement est

la raison fondamentale pour laquelle le

début du XXIe siècle est une

période marquée par le déclin économique

et politique, et, conséquemment la

décadence sociologique et idéologique du

capitalisme. Marquer aussi par un grand

pessimisme traumatique qui voit surgir

en Occident des théories fumeuses

telles : « La fin de la classe

ouvrière ; la mort du Marxisme ;

l’apogée des luttes de libération

nationale et anti-impérialistes

bourgeoises (sic) ; l’émergence d’une

soi-disant classe moyenne ;

l’embourgeoisement de l’aristocratie

ouvrière stipendiée (sic) ; l’émergence

d’une nouvelle gauche démocratique,

citoyenne et républicaine (sic) ; les

théories complotistes et mystiques de

fin du monde civilisé ; la guerre des

civilisations ; la fin de l’histoire »

et autres fadaises idéalistes reflets du

déclin de la classe bourgeoise

occidentale devant la montée en

puissance du capital monopoliste

multinational venu d’Orient et la

croissance du contingent oriental et du

contingent africain du prolétariat

international.

Cette croissance de

la classe prolétarienne s’est produite

en très peu de temps. Si la montée en

puissance de l’impérialisme

américano-atlantique a nécessité deux

guerres mondiales et presque un siècle

d’expansion (1890 – 1975), l’entrée en

scène de la dernière phase de

l’impérialisme corporatistes-capitaliste

n’aura nécessité qu’une cinquantaine

d’années (1975 – 2020) et une guerre

mondiale (à venir !) À l’évidence,

l’histoire du mode de production

capitaliste s’accélère. On peut

anticiper qu’en 2020 environ, la Chine

aura remplacé la première puissance

impérialiste mondiale (USA) et que son

déclin sera déjà amorcé au milieu d’une

crise économique, systémique et

permanente, et parmi des guerres

régionales en cascades, jusqu’à et y

compris une possible troisième guerre

mondiale catastrophique. Mais avant

d’aborder ces questions, examinons les

données en ce qui concerne les effectifs

du prolétariat international.

L’expansion de la

classe prolétarienne dans le monde

« Ces jalons

posés nous pouvons maintenant voir ce

que représente au niveau mondial le

prolétariat dans son ensemble, le

prolétariat salarié (en soustrayant les

chômeurs) et le prolétariat créateur de

valeur (ce qui est plus compliqué, les

statistiques mondiales à ce sujet étant

difficiles à obtenir). Par élimination

nous allons essayer de donner une vision

plus large que les statistiques du

Bureau international du Travail (BIT) et

de l’Organisation internationale du

Travail (OIT), et pour la France du

Tableau de l’économie française de

l’INSEE qui est plus précis »

atteste Gérard Bad (6). Mais attention,

ces différents documents ne tiennent pas

compte du fait que, selon l’OCDE, plus

de la moitié de la population active

mondiale travaille au noir (le travail

au noir – clandestin – est source de

plus-value absolue). Les États bourgeois

complices de l’évasion fiscale de leurs

patrons milliardaires et des

multinationales monopolistes sont

grandement préoccupés par l’évasion

fiscale des petits salariés, les

serveuses de restaurants et les

journaliers. Prenez note toutefois, que

nous retrouvons dans ces

emplois sous-payés – non déclarés – une

importante contre-tendance à la baisse

du taux de profit à laquelle il faut

ajouter les 168 millions d’enfants

asservis et comptabilisés dans le monde.

Également, il ne faut pas oublier que

l’agriculture est le premier pourvoyeur

d’emplois, soit 40 % de la population

active mondiale classés « travailleurs

autonomes » (sic). Il y a forcément dans

ces 40 % d’exploités du servage agraire

une part importante de travailleurs

agricoles qu’il faudrait normalement

ajouter aux statistiques du prolétariat

mondial.

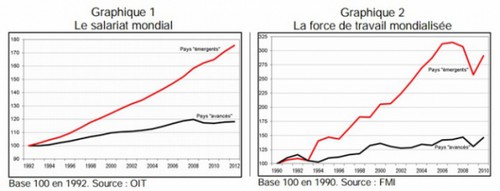

Les données de

l’OIT permettent d’estimée le salariat à

l’échelle mondiale. Dans les zones

« avancées » il a progressé d’environ

20 % entre 1992 et 2008, et il stagne

depuis l’intensification de la crise

systémique du capitalisme. Dans les

zones « émergentes », il a augmenté de

près de 80 % sur la même période

(graphique 1). On retrouve des

données analogues, mais encore plus

marquées, pour l’emploi dans l’industrie

manufacturière. Entre 1980 et 2005, la

main-d’œuvre industrielle (productrice

de plus-value) a augmenté de 120 % dans

les régions « émergentes » et diminuées

de 19 % dans les régions dites

« avancées » (7).

Le même constat

ressort d’une étude récente du FMI qui

calcule la force de travail dans les

secteurs exportateurs de chaque pays. On

obtient une estimation de la force de

travail mondialisée, celle qui est

intégrée à la chaine de production de

valeurs (capital productif et non

parasitaire de laquelle il faudrait

exclure les travailleurs de l’industrie

de l’armement ce qui pénaliseraient

encore davantage les pays « avancés »).

La divergence est encore plus marquante

: entre 1990 et 2010, la force de

travail globale, ainsi calculée, a

augmenté de 190 % dans les zones

« émergentes », mais de seulement 46 %

dans les régions développées (graphique

2). Il faut toutefois convenir d’une

différenciation qualitative entre ces

salariés. Si dans les zones

« émergentes » ces salariés s’ajoutent

aux forces productives industrielles et

manufacturières génératrices de

plus-value (même si ce n’est que pour

des tâches d’assemblage), dans les zones

développées les salariés à haute

productivité, produisant des

marchandises de haute qualité,

s’additionnent aux travailleurs

tertiaires des services de proximité et

ceux des services parasitaires (petits

boulots précaires, temporaires et mal

payés, dans la restauration,

l’hôtellerie, le transport,

l’alimentation, l’entretien et les

services de sécurité). Présentement les

multinationales du capital « émergent »

déploient des efforts pour hausser la

productivité du travail salarié et pour

assurer la montée en gamme de leur

production et de leur

consommation. Elles refont en somme, en

accéléré, le parcours qu’elles ont

fait du temps de leur développement en

régions capitalistes « avancées ».

La tendance

inéluctable à la globalisation du mode

de production (la phase impérialiste du

mode de production capitaliste comme

l’esclavagisme et le féodalisme en

vécurent auparavant) conduit donc à la

formation d’un capital mondial, d’où

l’importance des circuits bancaires de

transferts du capital financier appelés

« paradis – Panamas – fiscaux » (8) –; à

la consolidation d’un marché mondial,

d’où la signature de multiples traités

de libre-échange (9), et, conséquemment,

à l’expansion d’un prolétariat précarisé

et mondialisé dont la croissance se fait

principalement dans les régions dites

« émergentes ». Ce processus

s’accompagne d’une tendance à la

salarisation et à l’urbanisation de la

force de travail dans le monde entier,

ce qui comprend la paysannerie chinoise,

indienne et africaine, peu à peu

arrachée à leurs terres et à leurs

villages et concentrée dans des bidons

villes délabrés, contexte urbanisé de

leur aliénation de salarié. Ce

qu’atteste le taux de salarié (la

proportion de salariés dans l’emploi)

qui augmente de manière constante,

passant de 33 % à 42 % mondialement au

cours des 20 dernières années (graphique

3). L’impérialisme moderne, sous le mode

de production capitaliste, est bien

caractérisé par la mondialisation des

rapports de production hégémoniques

capitalistes.

Graphique 3: Taux de

salarisation dans les pays « émergents »

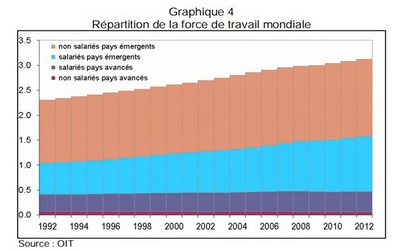

La dynamique de

l’emploi dans le monde, illustré par le

graphique 4, peut être résumée ainsi :

Entre 1992 et 2012, quasi-stabilité ou

faible progression de l’emploi dans les

zones capitalistes « avancées » et

augmentation dans les régions

capitalistes dites « émergentes » :

+40%, comprenant un salariat en

croissance (salariat : +76 %, autres

modes d’emploi : +23 %).

Graphique 4

Pour l’année 2012,

les données de l’OIT conduisent à la

répartition suivante de l’emploi mondial

en milliards d’individus :

|

Emplois

dans les zones «avancées»

|

0,47

|

|

Emplois

salariés dans les zones

«émergentes»

|

1,11

|

|

Autres

emplois dans les zones

«émergentes»

|

1,55

|

|

Emploi

mondial total

|

3,13

|

La classe ouvrière

mondiale est très segmentée par

catégories, par revenus et par régions

géographiques, en raison d’écarts de

salaires considérables, et d’une

mobilité restreinte, malgré les

multiples efforts que déploie le capital

pour la poussée sur les sentiers des

réfugiés et sur les chemins de l’exil

forcé afin de la soumettre aux nouvelles

conditions d’exploitation international

du capital. Les capitaux quant à eux ont

obtenu une liberté de circulation à peu

près totale grâce d’une part aux

multiples traités et accords de

libre-échange, et d’autre part, grâce à

une vague sans précédent de fusions,

d’OPA et d’agrégation monopolistique des

entreprises capitalistes que nous avons

illustrées dans les chapitres

précédents (10). C’est le propre des

fusions-acquisitions qui concentrent et

centralisent le capital de restaurer

pour un temps le taux de profit moyen en

éliminant une pléthore de capitaux non

performants (les concurrents les plus

faibles). C’est ce qui s’est passé en

2008, quand les fusions-acquisitions,

OPA et autres malversations du capital

atteignirent 1 600 milliards de dollars

US en Europe et 1 800 milliards dollars

aux États-Unis. Il en résulta une baisse

relative du nombre de travailleurs, les

salariés n’étant après tout que la forme

variable du capital (Cv). Selon une

étude du Bureau international du Travail

(BIT), la croissance économique mondiale

en 2007 a été de 5,2 %, tandis que celle

du nombre de travailleurs n’a été que de

1,6 %, la différence s’expliquant par

l’inflation monétaire et par les progrès

en matière de productivité (étude citée

dans Le Figaro du 24 janvier 2008).

Depuis le début de 2014, il y a une

nouvelle frénésie de

fusions-acquisitions dans le monde,

c’est-à-dire une nouvelle vague de

liquidation d’une masse de capitaux

constants (Cc) – morts – et de

travailleurs vivants – capital variable

– (Cv) en excès dans le système de

production et d’échanges.

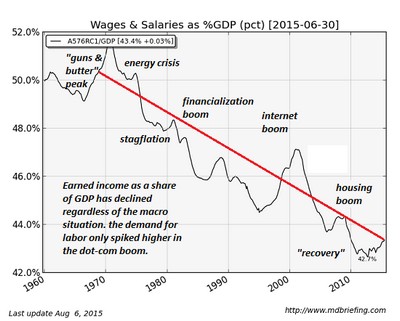

Dans ces

conditions, la

mondialisation-globalisation de

l’économie requiert de mettre

virtuellement en concurrence

internationale les travailleurs de tous

les pays, mondialisant de ce fait la

lutte de résistance du mouvement

prolétarien. Cette pression

concurrentielle s’exerce autant sur les

salariés des pays « avancés » que sur

ceux des pays « émergents » concurrents

et se traduit par une baisse

tendancielle de la part des salaires

dans le revenu mondial global

(Graphiques 5 et 6). Cette figure

démontre que le capital variable – le

capital vivant, unique source de

plus-value – prend encore moins

d’importance dans la composition du

capital par rapport au capital constant

– mort – non générateur de plus-value.

Preuve s’il en était besoin que le mode

de production capitaliste creuse sa

propre tombe. Pire, la prochaine étape

dans la négociation des accords de

libre-échange internationaux visera à

obtenir une plus grande mobilité –

continentale d’abord, et internationale

ensuite – du prolétariat (du capital

variable) afin d’accroitre la

concurrence salariale et de réduire

encore plus son importance relative, ce

que l’Union européenne a déjà accompli

sur le continent européen, prenant ainsi

une longueur d’avance sur les anciennes

puissances impérialistes concurrentes

(USA, Japon, Canada, Australie, Russie)

mais déjà en retard sur les nouvelles

puissances émergentes qui constituent

des marchés unifiés de grandes

importances (Chine 1,3 milliard de

consommateurs et 800 millions de

salariés éventuels et l’Inde, 1,4

milliard de consommateurs et 850

millions de salariés virtuels). Tout

ceci donne une idée du manque de vision

des bobos altermondialistes, des

réformistes et des gauchistes

petits-bourgeois qui s’offusquent de la

tombée des barrières tarifaires et

législatives (droit du commerce, droit

du travail, droit social, droit fiscal,

judiciarisation de la répression,

militarisation de l’économie, etc.)

plaçant tous les moyens de production et

toutes les forces productives

« nationales » en concurrence

internationale. Pas plus qu’il n’est

opportun de dénoncer les ouragans et les

typhons, il n’est pertinent de quémander

des allègements aux conséquences de

l’internationalisation de l’impérialisme

globalisé qui ne peut qu’avancer,

pousser par ses propres contradictions

inexorables. Il y a longtemps que le

prolétariat affirme que les forces

productives ne peuvent s’épanouir à

l’intérieur des rapports de production

bourgeois trop étroits. Il faudra

simplement mettre fin à ce mode de

production moribond qui ne peut et ne

pourra jamais fonctionner de manière

différente qu’il ne fonctionne

présentement.

Enfin, les

graphiques 5 et 6 marquent le Te Deum de

ce mode de production basé sur la

valorisation de la plus-value et la

reproduction élargie du capital. Alors

que la masse totale des salariés

prolétarisés augmente constamment, la

part des salaires dans le revenu mondial

diminue radicalement (11). Gardant en

tête le principe qu’une marchandise se

vend à son cout de production (ou de

reproduction élargie dans le cas de la

marchandise force de travail) cette

donnée statistique signifie que depuis

les années 1970 environ, le moment de

l’inversion de la courbe ascendante du

mode de production capitaliste

globalisé, la force de travail se vend

et s’achète en moyenne en dessous de son

cout de reproduction social. Voilà le

post mortem des théories opportunistes à

propos de l’aristocratie ouvrière

embourgeoisée et stipendiée ; des

classes moyennes lénifiantes ; de la

mort de la classe prolétarienne et de la

théorie du dépassement du capitalisme

(sic). Voici l’acte final de la tragédie

capitaliste mondialisée. Quand un mode

de production ne permet plus aux forces

productives qu’il renferme de se

déployer et de faire fructifier les

moyens de production, mais qu’au

contraire il les entraine vers leur

dévalorisation et leur autodestruction,

alors, ce mode de production doit

disparaitre, sublimer par un nouveau

mode de production plus performant. Ce

graphique résume à lui seul les forces

en jeux dans la révolution prolétarienne

à venir.

Graphique 5 : Part

des salaires dans le revenu mondial

1970-2010

En % du PIB.

Calculs à partir de Stockhammer, 2013

(12).

Graphique 6

Références

Moyenne des pays

suivants : Allemagne, Australie,

Autriche, Belgique, Canada, Danemark,

États-Unis, Espagne, Finlande, France,

Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas,

Royaume-Uni, Suède. Argentine,

Brésil, Chili, Chine, Costa Rica, Kenya,

Mexique, Namibie, Oman, Panama, Pérou,

Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud,

Thaïlande, Turquie.

Le sommaire de Robert Bibeau

Le sommaire de Robert Bibeau

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|