Les 7 du Québec

Salariés congédiés = profits plus

élevés !?...

Robert Bibeau

Mercredi 13 septembre 2017 Le paradoxe des

salariés congédiés et des profits plus

élevés.

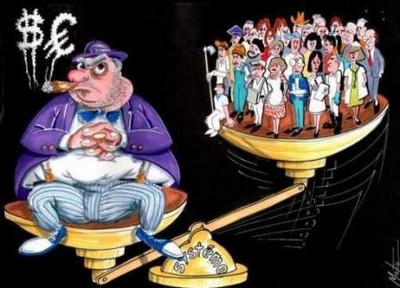

Récemment, notre

webmagazine indiquait qu’année après

année les milliardaires du monde entier

(notamment ceux du CAC 40 en France)

empochent des profits mirobolants

pendant que le chômage sévit lourdement

(1). En 2016, dans le monde, 1 700

milliards de dollars de dividendes ont

été versés aux actionnaires. En 2016,

55,7 milliards d’euros ont été

distribués en dividendes aux

actionnaires du CAC 40. À contrechamp,

en deux ans, en France, 407 usines ont

été fermées (2014-2015), hécatombe qui

rempile sur la destruction de 1,4

million d’emplois en 25 ans dans

l’hexagone. Aujourd’hui, la France

compte 6 612 700 chômeurs et

travailleurs

occasionnels précarisés, auxquels il

faut ajouter 4 800 000 chômeurs

invisibles qui ne sont pas comptabilisés

dans les statistiques officielles (2).

La situation est analogue dans la

plupart des pays industrialisés

dominants.

Paradoxal puisque les profits proviennent de la

plus-value, la portion non payée du

travail salarié. Moins de travail

salarié aurait généré plus de plus-value

et des profits plus élevés, comment

l’expliquer/b> ? Comment une production

marchande déclinante peut-elle générer

des profits en croissance ? Comment

décrypter ce paradoxe ?

Hausse de

productivité.

Si moins de temps

de travail salarié a permis de produire

globalement plus de plus-value (valeur

ajoutée) et de générer des profits

accrus au total, c’est que l’intensité

du travail a augmenté. Chaque prolétaire

a produit en moyenne davantage d’items

ce qui fait que moins de salaires

engagés (capital variable ou Cv) ont

généré plus de valeur ajoutée et de

valeur marchande commercialisée totale,

chaque item valant moins d’argent

cependant. En ce qui concerne la

productivité, la France se situe dans le

peloton de tête au niveau mondial. Avec

des salariés qui rapportent 54,8

€/heure, la France est loin devant la

moyenne européenne de 43,9 €/heure…et

même devant l’Allemagne à 53,4€/heure.

Le Canada se compare aux valeurs

supérieures des pays européens (3).

Cependant, ces

hausses de productivités ont un cout.

D’abord, cette exploitation plus

intensive de la main-d’œuvre entraine

des couts plus élevés de reproduction

de la force de travail ce que

confirme la comparaison des salaires

entre les pays de l’Union européenne.

Dans l’UE, le cout du travail était, en

2011, pour les entreprises de plus de 10

salariés, de 23,1 euros de l’heure, avec

de fortes disparités : de 3,5 € en

Bulgarie à 44,2 euros en Norvège. Avec

34,2 euros de l’heure en moyenne, la

France est dans le groupe de pays au

« cout » du travail salarié élevé (4).

Donc, une productivité plus élevée

entraine des salaires plus élevés pour

chaque ouvrier engagé quoique moins

élevé par unité de marchandise

commercialisée. Ce que Marx avait

subodoré en affirmant que ce sont les

productivités faibles qui entrainent des

salaires plus élevés par unité de

marchandise commercialisée. Suzanne

Berger donne l’exemple du fabricant

de lunette italien « Luxottica ».

Elle compare les frais de production de

trois usines (…) dans différents pays.

Elle remarque que le cout de deux verres

dans une usine chinoise est de 2,63

dollars, en Irlande de l’ordre de 2,49

dollars alors qu’en Italie avec un

salariat plus couteux, le cout des

verres n’est que de 1,20 dollar (5).

Conclusion, dans

cet exemple c’est en Chine que les couts

salariaux sont plus élevés comparer aux

salaires pratiqués en France, en Irlande

et en Italie. À la lumière de ces

révélations doit-on croire les

théoriciens de la délocalisation

industrielle, de l’Europe et d’Amérique

du Nord, vers les pays « émergents » aux

salaires apparemment plus élevés ? Oui,

mais en y apportant un complément

d’information. Ces délocalisations ont

lieu parce que les entreprises

impérialistes occidentales qui

délocalisent transfèrent avec elles

leurs technologies de pointe à forte

productivité. Contrairement à

l’exemple Luxottica, généralement,

l’ouvrier chinois ou indien formé,

mécanisé, et mal payé est, pour un temps

du moins, aussi productif que l’ouvrier

occidental, le temps qu’il se mette lui

aussi à réclamer des salaires lui

permettant d’assurer la reproduction

élargie de sa force de travail bien

formée et surexploitée. Pas surprenant

que la Chine soit confrontée à

l’agitation ouvrière et aux grèves.

La part des salaires

dans la valeur des marchandises.

Incidemment, un

économiste comme Thomas Piketty

pourrait rétorquer que la part du

travail salarié dans le prix d’un

produit fini est très faible. Dans

l’automobile, la part du cout des

salaires dans le prix d’un véhicule pour

l’entreprise finale qui l’assemble et le

commercialise est de 10% dit-on. Cette

statistique est incomplète. C’est comme

si on ne calculait, pour fixer le prix

de vente d’un véhicule, que les couts du

travail de finition oubliant les

intrants et le travail en amont. Ainsi,

le prix de chaque composant automobile

inclut une part de salaire et une part

de moyens de production, comprenant

l’amortissement de la machinerie de plus

en plus sophistiquée et couteuse, donc

gorgée de salaires ouvriers. Pour

calculer la part des salaires dans le

prix final d’un véhicule il faut cumuler

les salaires des mineurs, des cheminots,

des fondeurs, des débardeurs, des

soudeurs, des lamineurs jusqu’aux

assembleurs, et tous les autres salariés

qui participent à la transformation des

intrants, y compris la fabrication des

machines-outils robotisées qui ne font

que transférer leur valeur (capital

variable et capital constant) dans

chaque unité de marchandise produite et

commercialisée.

Incidemment, une

hausse de productivité dans une

quelconque étape du processus de

fabrication se répercute dans l’ensemble

de la chaine de production et bénéficie

à tous les capitalistes de la chaine de

production. C’est cela la « solidarité »

capitaliste qui pourtant ne parvient pas

à tuer la concurrence entre les chacals

de la finance.

Surproduction et

accumulation des invendus.

Cependant, le

propre d’une innovation technologique

est de se répandre dans l’ensemble d’un

secteur industriel et/ou commercial si

bien que cette productivité plus élevée

devient bientôt la norme universalisée.

Un peu comme la plus performante des

ouvrières du textile, rémunérée à la

pièce, fait monter la norme moyenne dans

l’ensemble de l’atelier. Ces hausses de

productivité recèlent une

intensification de l’exploitation du

travail salarié et les augmentations de

profits s’expliquent par une diminution

des couts de production. Au bout du

processus, le salaire moyen stagne alors

que les effectifs salariés diminuent

compensés par une machinerie

sophistiquée – robotisée – mais couteuse

en salaire cumulé cristallisé. La

production totale augmente (en valeur)

alors que le cout de revient unitaire

diminue et que la composition organique

du capital augmente (du temps de travail

cristallisé), les profits augmentent

globalement, mais pas nécessairement le

taux de profit moyen puisque cet afflue

soudain de marchandises – moins

coûteuses -, déversées sur un marché

atrophié (conséquence d’une masse

salariale anémiée) impose une pression

supplémentaire à la baisse sur les prix

et les taux de profits. À la limite, le

capital ne parvient plus à se

« réaliser » dirait Marx, à se

matérialiser en plus-value et nouveau

capital productif susceptible d’être

valoriser. C’est l’ensemble du cycle

capitalistique qui se trouve enrayé,

assurance absolue d’une prochaine crise

économique systémique qui serait en

cours selon nombre d’économistes (6).

Et aux banquiers

vous y avez pensé?

De plus, ces

hausses de productivité entrainant

momentanément une hausse de

profitabilité ne sont valables que pour

les entreprises industrielles, du

transport et pour les firmes

commerciales productrices de plus-value

(valeur ajoutée). Les fonds de

placement, les banques, les assurances

et autres requins de la finance n’ont

accès à cette masse de profits amplifiée

que de manière détournée, via les

marchés boursiers comme nous le verront

dans la suite de ce papier. Évidemment,

si les financières peuvent réduire leur

masse salariale, voilà autant d’argent

épargné pour rétribuer le capital

emprunté d’où les congédiements massifs

dans les secteurs tertiaire et

quaternaire bancaires. Cependant, depuis

quelque temps, l’intérêt sur épargnes

étant décevant, les grandes

multinationales industrielles et

commerciales font des efforts pour

s’autofinancer et s’affranchir de

l’emprise des banksteurs spéculateurs ce

qui rend l’accaparement de la plus-value

industrielle de plus en plus ardue pour

les boursicoteurs agités sur les

parquets boursiers.

Tesla, la grenouille

plus grosse que GM !

Banquiers et

financiers ne baissent pas les bras pour

autant et développent de nouveaux

« produits financiers » afin de

participer eux aussi à la curée des

profits débridés. En avril 2017 l’Agence

France Presse (AFP) a publié un

communiqué sur la Société automobile

Tesla de Californie

« Tesla a atteint 51,6 milliards de

dollars US (48.7 milliards d’euros) de

capitalisation boursière. Ce niveau lui

a permis de dépasser le premier

constructeur américain General Motors

(GM) valorisé à 50,2 milliards de

dollars. Si les investisseurs parient

sur les nouvelles technologies, cela ne

reflète pas le rapport de force entre

les deux groupes. En 2016, le

Californien a produit 84 000 véhicules

pour un chiffre d’affaires de 7

milliards de dollars, contre 10 millions

de voitures pour GM et plus de 166

milliards de dollars de revenus. La part

de marché de l’entreprise de Détroit est

de 17,3% contre 0,2% pour Tesla. » (7)

Sachant que pour

produire de la plus-value et des profits

il faut produire de la valeur. Sachant

que Tesla, capitaliser

(endettée) à 7 fois la valeur de ses

ventes, a produit pour 7 milliards de

dollars de valeur et que GM, capitaliser

(endettée) à 33% de la valeur de ses

ventes, a produit pour 166 milliards de

valeurs quelle entreprise risque de

rapporter le plus de dividendes à ses

actionnaires ? Il est évidemment

possible que GM, qui a produit beaucoup

plus de plus-value, distribue moins de

dividendes à ses actionnaires, la grande

part de ses bénéfices servant à

rembourser sa dette, ou encore, que la

firme de Détroit préfère conserver des

liquidités en prévision

d’investissements futurs ou pour parer à

une OPA inamicale. Il est cependant

évident que Tesla ne pourra

assurer un dividende intéressant à

partir de ses ventes même s’ils sont en

forte croissance. Ce constat étant

établi il faut savoir que le

rendement n’est qu’un calcul

mathématique allant comme suit : montant

du dividende, divisé par le niveau du

cours de l’action au moment du

versement. Le montant du dividende et

le cours de l’action influencent donc le

rendement. Le dividende peut être

fort, et le cours être faible. Si le

cours d’un titre chute rapidement, et si

le dividende reste fixe, le rendement

s’envolera alors même que l’action sera

à liquider. Prenons l’exemple d’une

société distribuant un dividende de 3

euros. Si l’action cote 96 euros,

le rendement sera de 3,125%, soit

dans la moyenne. Mais si l’action chute

fortement à 57 euros à cause de rumeurs

sur l’endettement trop important, le

rendement s’envolera à 5,26%.

L’entreprise n’y aura toutefois pas

gagné en attractivité au contraire et il

est à parier que les actionnaires

chercheront à se départir du titre

faisant chuter son cours. Comment

expliquer ce paradoxe boursier où une

valeur attractive s’effondre à cause de

son attractivité ? Et surtout comment

comprendre que des investisseurs

participent à ce coup de poker financier

risqué ?

La Pyramide de Ponzi

financière.

Imaginons un grand

fonds d’investissement multinational,

administrant les fonds de retraite, les

assurances et les épargnes de millions

d’individus dont les profits mirobolants

des CAC 40 que nous avons vus exposés

précédemment. Cet argent, qui n’est pas

encore du capital productif, du moins

tant qu’il n’a pas trouvé à se placer

pour se valoriser à travers l’actif

financier d’entreprises productives. Ce

fonds de placement gorgé d’argent lance

donc une opération d’investissement en

direction de Tesla, une

entreprise prospère, versant un bon

dividende, ayant des projets d’expansion

et bénéficiant d’une bonne réputation de

gestion. Au début, les actions sont

acquises à un prix raisonnable, mais

plus l’investissement s’accumule plus le

prix de l’action grimpe. L’opération

savamment publicisée attire l’attention

de petits spéculateurs ayant eux aussi

des profits en jachère boursière à

valoriser, quand ce ne sont pas des

investisseurs qui iront jusqu’à

emprunter pour acheter de la valeur

boursière fictive. Le prix de l’action –

indice de sa valeur – du groupe Tesla

grimpe en flèche alors qu’aucune valeur

ni aucune plus-value n’est produite.

Cette activité boursière spéculative

fonctionne sur le principe de la

Pyramide de Ponzi, chaque nouvel

investisseur garantissant la valeur des

actifs des investisseurs précédents sous

condition du recrutement de

l’investisseur subséquent jusqu’au

rapport financier suivant où tous se

rendent compte que l’action a grimpé,

mais que les rendements sont décevants

ce qui ne peut aller autrement étant

donné le taux d’endettement (700% de la

valeur des ventes). S’ensuit un vent de

panique où chacun tente de se départir

de ses actifs au plus vite alors que

personne ne veut acheter des actions

plombées d’où l’effondrement de la

valeur que les premiers investisseurs

qui se sont retirés du marché bien avant

le dépôt du bilan peuvent racheter à

vils prix sachant que l’entreprise peut

rebondir sous un nouveau président. Ou

alors, le grand fonds de placement range

ses billes et cherche un nouveau

placement spéculatif tout aussi lucratif

alors que nombre d’investisseurs

comptabilisent leurs pertes comme la

Caisse de Dépôt du Québec qui décaissa

40 milliards de dollars en 2008 suite à

l’arnaque des « subprimes » aux

États-Unis. Ainsi, on apprenait en aout

2017 que la firme Amazon, plateforme

numérique de services de distribution en

ligne valait soudainement plus de 500

milliards de dollars US. Une

entreprise qui produit bien peu de

plus-value pourtant, mais qui sait

capter la plus-value produite par les

compagnies productrices lors du

processus de commercialisation des

marchandises. Tant que le crédit est

florissant, l’action des marchands est

garantie…après ce sera à vos risques et

périls.

La concentration

inévitable du capital.

C’est ainsi que

tout naturellement l’argent s’accumule

et se concentre entre quelques mains

(2000 milliardaires dans le monde) au

sommet de la pyramide bancale du

capital, non pas par mauvaise foi de

capitalistes inconscients, mais par le

fonctionnement mécanique du mode de

production capitaliste en phase

impérialiste. Le capitaliste financier

qui n’appliquerait pas ces méthodes de

gestion pour valoriser l’argent dont il

a l’administration et en faire du

capital « rentable » serait écarter de

l’administration des fonds de placement.

Les altermondialistes et les gauchistes

qui réclament une plus juste

distribution de la richesse sociale sont

les nouveaux prêtres qui supplient le

ciel de venir au secours des naufragés

salariés.

L’État fétiche.

Face à ce trauma,

cette iniquité sociale, la go-gauche

réformiste, pleurniche et réclame à cor

et à cri l’intervention de l’État de

justice (sic). Chaque secte gauchiste,

altermondialiste ou réformiste, a sa

solution étatique pour mettre fin à ces

malversations des riches. Nombreux sont

ceux qui cherchent des solutions

corporatistes dans le discours des

polichinelles politiques et des

critiques contre le capitalisme que

Mélenchon leur sert à profusion.

Sachez qu’Hitler, avant sa

nomination en tant que chancelier

allemand, déclamait des diatribes

virulentes contre les financiers

germaniques voraces et le Parti

national-socialiste présentait un

programme visant à mettre au pas les

financiers trop gourmands. On sait ce

qu’il en fut une fois élu. Tous les

politiciens bourgeois de gauche comme de

droite font de telles promesses, y

compris Donald Trump.

La résistance du

prolétariat.

Le prolétariat

mondial qui a compris qu’aucune solution

ne viendra des dieux de la peste du

capital, ni de leur état-major

politique, répudie ces mascarades

électorales opposant la gauche et la

droite bourgeoises. Ensuite, le

prolétariat poursuit sa guerre de classe

là où ça compte vraiment, sur les lieux

de travail et dans les quartiers. Il ne

compte que sur lui-même pour défendre

ses conditions de vie et de travail. Et

c’est très bien ainsi. Espérons que les

manifestations de la colère en septembre

à Paris donneront lieu à des actions

plus conséquentes et convaincantes que

des parades syndicales dans les rues de

France.

NOTES

Reçu de Robert Bibeau pour

publication

Le sommaire de Robert Bibeau

Le sommaire de Robert Bibeau

Le dossier

Monde

Le dossier

Monde

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|