|

Retour sur... Les Accords d'Oslo

Dimanche 20 avril 2008

Avertissement : je mets en ligne cet article suite à

plusieurs demandes de précisions sur le contenu exact des

Accords d'Oslo. Le texte qui suit est essentiellement basé

sur mes recherches universitaires et comporte de larges extraits

de travaux antérieurs. La forme et le ton sont donc assez

différents des autres articles que j'ai mis en ligne depuis mon

arrivée...

Les Accords d'Oslo : le cadre de construction et d'exercice

du pouvoir de l'élite palestinienne

A) Les Accords d'Oslo comme réactualisation du Plan Allon Un examen du contenu des Accords d'Oslo, signés à Washington le 13 septembre 1993 et des nombreux accords intérimaires qui s'ensuivent (Accords du Caire, Protocole de Paris, Accords dits de « Gaza-Jéricho », Accords dits « Oslo II », Protocole sur Hébron…) permet de définir le cadre général d'exercice du pouvoir et les prérogatives de la nouvelle Autorité palestinienne. Avant d'entrer dans les détails des textes, il convient de noter en préalable que contrairement à ce qu’a pu affirmer un certain consensus majoritaire à l'époque, les Accords d'Oslo ne sont pas des accords « équilibrés », qui auraient signifié, pour les deux parties des « sacrifices » équivalents. Négociés dans un rapport de forces très défavorable à la partie palestinienne, avec entre autres l'isolement diplomatique et économique de l'OLP, l'absence de mobilisation populaire sur le terrain et la toute-puissance des Etats-Unis sur la scène internationale après la chute de l'URSS et la Guerre du Golfe, les « Accords de paix » sont avant tout l'expression d'une défaite du mouvement national palestinien, au regard des revendications qu'il portait depuis les années 70 et des aspirations de la population palestinienne. Je m'appuierai ici sur la thèse de Gilbert Achcar selon laquelle le processus d'Oslo (entendu comme la somme des divers accords mentionnés plus haut) n'est en réalité que la réactualisation d'un projet datant de 1967, le Plan Allon, du nom du Général travailliste qui l'a élaboré, Ygal Allon. L'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a posé, dès 1967, un problème fondamental à Israël, dans la mesure où cet Etat se définit simultanément comme « Etat juif » et « Etat démocratique ». L'intégration de près de deux millions de Palestiniens à la zone d'exercice de la souveraineté israélienne a eu comme principale conséquence de mettre en contradiction les deux termes énoncés ci-dessus. Soit l'Etat renonçait à son caractère « juif » en attribuant la citoyenneté aux Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem, soit l'Etat renonçait à ses prétentions « démocratiques » en maintenant toute une partie de la population sous son autorité dans une situation de sous-citoyenneté. Personne n'envisageant sérieusement, dans l'establishment sioniste, de donner la nationalité israélienne aux Palestiniens des territoires occupés, le choix a été fait de gérer ces zones et leurs populations sous un mode proche du colonialisme classique. Mais chacun avait conscience que cette solution n'était pas viable sur le long terme. Deux conceptions s'affrontèrent alors. La première, prônée au départ par une majorité du Likoud et défendue notamment par le Général Ariel Sharon, consistait à maintenir l'occupation militaire le plus longtemps possible et, en réprimant sévèrement le mouvement national, en empêchant l'émergence de toute structure locale de pouvoir, en se saisissant de terres via la colonisation et en expropriant de plus en plus de Palestiniens, à contraindre le plus possible d'habitants arabes à quitter les territoires occupés. Ce « transfert de population », qui devait en outre faire partie de tout éventuel accord international à venir, permettait de résoudre le « problème démographique » tout en assurant la souveraineté aux Israéliens sur l'ensemble de la Palestine du mandat britannique. Dans les années 1980, Sharon aimait à dire que l'Etat palestinien existait déjà, à l'est du Jourdain, et que tous les Palestiniens qui aspiraient à vivre dans un Etat indépendant et souverain pouvaient se rendre en Jordanie.

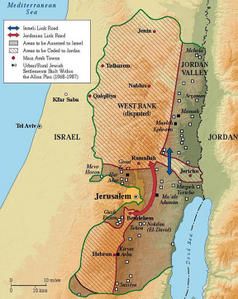

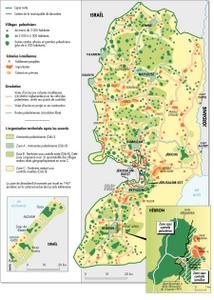

La seconde option, prônée notamment par les Travaillistes, s'est incarnée dans le Plan Allon. La philosophie générale du Plan Allon était de résoudre la contradiction énoncée plus haut en prenant acte du fait que, contrairement à ce qui s'était passé en 1947-1948, les Palestiniens ne quitteraient pas leurs terres pour les Etats voisins. Pour Allon, la solution consistait donc en l'évacuation, par Israël, des zones palestiniennes densément peuplées (agglomérations de Cisjordanie et intégralité de la bande de Gaza) et au renoncement à toute prétention de souveraineté sur ces zones, tout en annexant à l'Etat juif le reste de la Cisjordanie et en contrôlant les « frontières » de Gaza. Des enclaves palestiniennes seraient ainsi établies, avec un statut qui resterait à définir (placées sous souveraineté jordanienne ou exerçant une forme ou une autre d'auto-administration avec des attributs de souveraineté très limités), permettant à Israël de résoudre simultanément le problème démographique et le problème démocratique tout en étendant au maximum sa superficie. Ce plan impliquait lui aussi de maintenir l'emprise militaire sur la Cisjordanie et Gaza le plus longtemps possible, « une occupation prolongée et un processus d'annexion par réquisition de terres et création d'implantations, de manière à occuper physiquement le territoire qu'il visait à acquérir de manière définitive » 1 (voir carte ci-contre et ici). Le plan Allon, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus acceptable par la « communauté internationale », dont l'Etat d'Israël est totalement dépendant du point de vue financier, a fini par être adopté par la majorité de l'establishment sioniste. « Le plan des travaillistes s'est ainsi imposé de fait comme ligne de conduite fondamentale de l'Etat sioniste dans les territoires de 1967, même sous le Likoud qui, bien que l'ayant amendé à sa façon, n'en a pas moins renforcé les dispositions essentielles » 2. La colonisation, les annexions, la construction du réseau routier se sont inscrites dans ce cadre général, les gouvernements israéliens sachant que, tôt ou tard, le moment viendrait où il faudrait aboutir à une solution négociée. La combinaison de l'Intifada et des pressions de l'administration Bush, en quête de légitimation de son hégémonie sur « nouvel ordre mondial » et de stabilité dans le monde arabe, a amené Israël à « s'asseoir à la table des négociations » et à imposer à la partie palestinienne une version à peine modifiée du Plan Allon. Comme indiqué plus haut, l'une des dispositions qui n'était pas précisée dans le plan original était le statut exact des enclaves palestiniennes et l'autorité à qui serait transférée la souveraineté sur ces zones. Avec les négociations secrètes d'Oslo qui débouchent sur les Accords du même nom, Rabin et Pérès font le choix d'en appeler à l'OLP-Tunis qui répond de leur point de vue à trois exigences : - être suffisamment affaiblie financièrement et

politiquement pour accepter des accords aussi défavorables à

la partie palestinienne B) L’Autorité palestinienne a) L'Autorité palestinienne : structures et compétences La Déclaration de principes (DOP), dite « Accords d'Oslo », signée le 13 septembre 1993, indique que le processus de négociation qui s'ouvre a notamment pour objectif « [d']établir une Autorité palestinienne intérimaire autonome (...) pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza » 3, à qui seront transférées progressivement un certain nombre de compétences, en premier lieu « éducation et culture, santé, protection sociale, impôts directs et tourisme » 4. Ces compétences seront transférées au « Conseil » (à l'Autorité palestinienne) au fur et à mesure du redéploiement de l'armée israélienne, qui commencera par évacuer la bande de Gaza et la ville de Jéricho. Dans la DOP, est indiqué qu'un accord intérimaire à venir « spécifiera la structure du Conseil, le nombre de ses membres, et le transfert au Conseil des pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son administration civile » 5. Les Accords du Caire, dits de « Gaza-Jéricho », signé le 4 mai 1994, précise que « l'Autorité palestinienne sera composée d'un organe de 24 membres qui assurera la mise en œuvre et sera responsable de tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui leur seront transférés (…) ainsi que l'exercice des fonctions judiciaires » 6. L'Autorité est nommée par la direction de l'OLP mais sa composition doit être approuvée par Israël. Son domaine de compétence n'est pas élargi par rapport à la DOP. C'est le 27 août 1995, dans le « Protocole sur le transfert ultérieur des pouvoirs et des responsabilités » que huit nouveaux domaines de compétence sont ajoutés aux précédents, parmi lesquels l'agriculture, le travail, le commerce et l'industrie, l'essence et le gaz… Enfin, les seconds accords intérimaires, dit « Accords de Taba » ou « Oslo II », « précise[nt] les compétences des divers organes de l'Autorité et leur mode de désignation (processus électoral) » 7. Les accords stipulent que l'Autorité palestinienne issue des accords précédents et nommés par la direction de l'OLP sera remplacée par une « Autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire » (son nom officiel, bien que rebaptisée par les Palestiniens « Autorité Nationale Palestinienne »), composée d'un Conseil élu et « d'un comité qui exercera l'autorité exécutive du Conseil ». C'est l'Autorité en place qui est chargée d'organiser les élections et de rédiger la loi électorale, en consultation avec la partie israélienne. On peut noter, avec Jean-François Legrain, qu'il est rappelé et confirmé dans les Accords de Taba que « le Conseil n'a aucune compétence en matière de politique étrangère (…), [et que] seule l'OLP est habilitée à conduire des négociations et à signer des accords pour le compte du Conseil dans les seuls domaines économiques, culturels et scientifiques » 8. Dans les faits, « l'Autorité palestinienne » est composée, de 1994 à 1996, d'un Cabinet et d'un Président nommés par la direction de l'OLP puis, à partir des élections du 20 janvier 1996, d'un Président et d'un Conseil législatif de 88 membres élus par la population palestinienne de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-est, le Président proposant un gouvernement (cabinet) qui doit recevoir un vote de confiance du CLP. Il n'y aura pas de Premier Ministre avant la réforme de la loi fondamentale palestinienne en mars 2003 et la nomination de Mahmoud Abbas (Abu Mazen). La composition, la structuration et les prérogatives de l'Autorité palestinienne sanctionnent deux phénomènes : le rapport de forces défavorable aux Palestiniens et le monopole du pouvoir palestinien entre les mains du noyau dirigeant de l'OLP-Tunis. S'exprime en effet, dans le contenu de ces textes, le déséquilibre en défaveur des Palestiniens : leurs compétences et leurs marges de manœuvre dans l'exercice du pouvoir sont réduites et l'ensemble de leurs décisions (nominations, lois…) sont soumises à l'approbation israélienne. Mais il faut également noter qu'au sein de ce rapport de forces dé-séquilibré, les textes entérinent le fait que le monopole du pouvoir palestinien est dans les mains de l'extérieur puisque c'est bel et bien la direction centrale de l'OLP-Tunis, celle-là même qui conduit les négociations, qui est chargée de nommer les membres de l'exécutif et de proposer un calendrier électoral et le mode d'organisation des élections. Près de deux ans et demi s'écoulent entre la Déclaration de Principes et les premières élections dans les territoires palestiniens. Rien n'est précisé quant aux structures locales de pouvoir qui existaient avant l'ensemble des accords du processus d'Oslo (municipalités, gouverneurs de districts notamment) : leurs responsables seront directement nommés par le Président jusqu'aux élections municipales de 2005. Notons enfin que le fait que l'Autorité palestinienne n'ait formellement aucune compétence dans le domaine de la politique étrangère et des négociations avec Israël, s'il s'agit avant tout d'une exigence israélienne qui refuse de donner à l'Autorité les prérogatives d'un Etat, participe du monopole sur les étapes du « processus de paix » d'une équipe restreinte de négociateurs non élus par la population. b) La souveraineté territoriale À aucun moment, dans les accords, n'est évoqué un « retrait » de l'armée israélienne de l'ensemble des territoires occupés. Le « retrait » est mentionné lorsque l'on parle de zones précises (bande de Gaza, Jéricho), tandis que sinon le terme utilisé est « redéploiement ». La DOP évoque le retrait de la bande de Gaza et de Jéricho, les Accords du Caire (mai 1994) précisent les modalités de ce retrait tandis que les Accords de Taba (septembre 1995) divisent la Cisjordanie en trois zones (zone A, zone B et zone C) et indiquent que le redéploiement israélien en Cisjordanie se fera en trois étapes dans le cadre d'un processus négocié. Un accord spécifique sur Hébron sera signé en janvier 1997.

Après les Accords du Caire, Israël évacue environ 80% de la bande de Gaza et, alors que les Palestiniens revendiquent l'évacuation de l'ensemble de la zone qui constituait le district de Jéricho à l'époque de l'Administration jordanienne (un peu plus de 200 km2), Israël ne leur transfère qu'une zone d'un peu plus de 60 km2. Les Accords de Taba créent des zones dans lesquelles l'Autorité palestinienne est en charge des questions civiles et de sécurité (zones A), des zones dans lesquelles l'Autorité n'est en charge que des questions civiles, la sécurité restant du domaine d'Israël (zones B) et des zones dans lesquelles l'Autorité ne jouit que de pouvoirs limités dans le domaine civils (pouvoirs « qui ne seront pas liés au territoire »), le reste des questions demeurant de la seule responsabilité d'Israël (zones C) (Articles 10 et 11). Les zones A représentent un peu moins de 3% de la Cisjordanie (les villes palestiniennes, c'est à dire Jénine, Tulkarem, Kalkylia, Naplouse, Ramallah, Bethléem et, après 1997, 80% d'Hébron), les zones B environ 23% de la Cisjordanie (environ 440 villages et leurs terres avoisinantes) et les zones C 74%. Après de nombreux reports de calendrier et en contradiction avec les accords intérimaires, le dernier redéploiement israélien a lieu en mars 2000. À son terme, 18% de la Cisjordanie est en zone A, 22% en zone B et 60% en zone C 9 (voir carte ci-contre et ici). La « juridiction territoriale » de l'Autorité palestinienne est définie dans l'article 5 des Accords du Caire (mai 1994) : « [elle] inclut le sol, le sous-sol et les eaux territoriales » de Gaza et Jéricho puis, après les Accords de Taba (septembre 1995) et les divers redéploiements, des zones A. L'espace aérien reste sous contrôle israélien, de même que les routes reliant entre elles les différentes zones A, dans la mesure où elles passent par des zones B et C. À plusieurs reprises est évoqué dans les négociations l'établissement de deux « passages sûrs » entre la Cisjordanie et Gaza, c'est à dire de routes qui relient les deux entités géographiques et qui peuvent être empruntées par les Palestiniens (sous contrôle israélien). « Le " Protocole concernant le passage sûr entre la Cisjordanie et la bande de Gaza " est signé le 5 octobre 1999. Le passage sud n'est ouvert que le 25 octobre 1999 ; fin 2000, le passage nord n'est toujours pas ouvert » 10. En 2008, il ne l'est toujours pas. Le nouveau pouvoir palestinien est confronté à quatre difficultés majeures. En premier lieu, Israël ne respecte pas les étapes prévues dans les accords intérimaires pour les différents moments du redéploiement, que ce soit du point de vue du calendrier ou de l'espace qui passe effectivement sous autorité palestinienne. En second lieu, quand bien même Israël aurait respecté ces étapes, il ne s'agit en aucun cas d'un retrait total de la Cisjordanie et de Gaza (la question des colonies est renvoyée à des négociations ultérieures), retrait total qui était au cœur des préoccupations de la population des territoires occupés et des structures de commandement de l'Intifada. En troisième lieu, la poursuite (et même l’accélération) de la colonisation des territoires occupés réduit considérablement la future « zone de souveraineté » palestinienne et délégitime rapidement la direction de l'Autorité palestinienne. Enfin, les zones qui passent sous son autorité, notamment en Cisjordanie, sont très fragmentées et isolées les unes des autres. Loin de faciliter la tâche de la nouvelle administration, cette fragmentation est un obstacle majeur pour la construction de l'Autorité palestinienne : comment assurer la continuité du pouvoir quand il n'y a pas de continuité territoriale ? c) L'économie La DOP et le « Protocole de Paris sur les relations économiques » sont les deux documents qui posent les principes des relations économiques entre Israël et les zones autonomes palestiniennes et les organisent. Il convient de noter que c'est dans le domaine économique que l'unanimité entre les deux parties est la plus manifeste. « À son retour de Paris, Peres fit savoir que " les Palestiniens sont aujourd'hui d'accord avec [Israël] pour créer une économie de marché, avec la libre circulation des biens et le libre-échange entre [les deux parties] ", tandis que Nabil Shaath, responsable de la délégation de l'OLP, s'extasiait du fait que la Déclaration de Principes signifiait " une paix totale avec Israël, avec des frontières complètement ouvertes " qui allait " créer, avec Israël, une communauté économique dans tout le Moyen-Orient " » 11. Négocié pour la partie palestinienne par une délégation conduite par Ahmad Qoreï (Abu Ala), responsable de la Samed (l'organisme financier de l'OLP), le Protocole de Paris détaille de manière précise les règles de fonctionnement économique entre Israël et l'Autorité palestinienne. Formellement, il donne à l'Autorité palestinienne le droit de décider elle-même de ses politiques d'importation et d'exportation pour un certain nombre de marchandises (avec des restrictions sur d'autres), ainsi que le droit, dans le domaine financier, d'établir sa propre autorité monétaire et d'organiser le système bancaire. Un Comité économique conjoint est créé pour superviser l'ensemble des questions économiques. La majorité des analystes s'accordent pourtant à dire que le Protocole de Paris, loin de donner à la partie palestinienne les moyens de l'autonomie et la possibilité de s'émanciper de la domination économique israélienne, entérine le fait que l'économie des territoires palestiniens est subordonnée à l'économie d'Israël. En faisant de la « loi du marché » et de la « libre entreprise » la règle de fonctionnement des relations économiques entre Israël et les zones autonomes palestiniennes, les arrangements économiques imposent en fait la loi de la libre concurrence entre une économie moderne et dominante et une économie dominée et déformée par plus de 20 ans d'occupation militaire. Le débat, chez les économistes palestiniens, ne porte pas sur cette relation inégalitaire structurelle, ni sur le fait que la « petite » économie palestinienne ne pèsera pas lourd face à l'économie israélienne, elle-même intégrée au processus de mondialisation économique. Il s'agit plutôt de savoir si cette intégration « officielle » à l'économie israélienne mais dans laquelle la partie palestinienne a formellement un certain nombre de marges de manœuvre qu'elle n'avait pas auparavant va permettre, avec le temps, d'aider au développement économique des zones autonomes. Tandis que certains pensent que l'établissement d'une zone de libre-échange et le retour de la stabilité dans la région vont favoriser les investissements étrangers dans les territoires palestiniens (y compris les investissements israéliens), vont progressivement renforcer le poids économique de ces derniers et donc changer la nature des relations avec l'économie israélienne, d'autres affirment que « le rôle du capital palestinien [sera] moins celui d'un compétiteur que celui d'un partenaire subalterne de l'expansionnisme économique israélien » 12. Dans le domaine économique comme dans les autres domaines, la partie palestinienne est dans un rapport de forces très défavorable face à Israël. Le Comité économique conjoint est dominé par Israël qui, à de nombreuses reprises, utilisera son droit de veto pour invalider certaines décisions palestiniennes, l'inverse ne se produisant jamais. Les dirigeants palestiniens se plaindront à de nombreuses reprises du non-respect par Israël de plusieurs dispositions de l'accord et demanderont la révision de certains de ses termes, démarches qui n'aboutiront jamais. Mais, même au sein de cette relation déséquilibrée, il est essentiel de noter, de nouveau, que les négociateurs palestiniens obtiennent un certain nombre de dispositions qui leur assure la prééminence dans le volet « économie » de la construction de l'autonomie. En premier lieu, ils sont les interlocuteurs de l'économie

dominante, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de

relations directes entre entrepreneurs privés palestiniens

et entrepreneurs israéliens mais qu'à l'échelle nationale

ils sont les seuls dépositaires de l'autorité à négocier

avec le pouvoir israélien. d) La sécurité Les questions de sécurité occupent une place prépondérante dans l'ensemble des accords signés au cours du processus d'Oslo. Dès la Déclaration de principes il est indiqué « [qu']afin de garantir l'ordre public et la sécurité interne des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le Conseil [l'Autorité palestinienne] établira une puissante force de police » 13. Les Accords du Caire précisent « les devoirs, fonctions, structure, déploiement et composition de la police palestinienne » 14 et établissent « un Comité conjoint de coordination et de coopération pour les questions de sécurité mutuelle » 15, coopération qui se matérialisera sur le terrain, par exemple, par la mise en place de « patrouilles jointes » dont les modalités d'exercice sont précisément définies 16. Les accords indiquent également « [qu'] Israël et l'Autorité palestinienne chercheront à entretenir la compréhension et la tolérance mutuelles » 17 et plus loin « [que] la partie palestinienne prendra les mesures nécessaires pour empêcher tout acte d'hostilité à l'encontre des implantations, des infrastructures les desservant et de la Zone d'installation militaire » 18.

Les Accords du Caire fixent à 9000 le nombre maximum de policiers palestiniens « recrutés localement ou à l'étranger (parmi les Palestiniens possédant un passeport jordanien ou un pièce d'identité palestinienne émise par l'Egypte) », limitant à 7000 le nombre de recrues de l'extérieur, « dont 1000 arriveront dans les trois mois qui suivent la signature de l'accord » 19. Les Accords de Taba font passer le nombre total de policiers à 24 000 (18 000 à Gaza et 6 000 en Cisjordanie) et indique que 6 000 policiers supplémentaires pourront être installés en Cisjordanie au fur et à mesure du redéploiement israélien 20. Il formule en des termes précis les obligations de la police palestinienne, qui doit entre autres « agir systématiquement contre toute incitation au terrorisme et à la violence [chez les Palestiniens] », « arrêter et traduire en justice toutes les personnes [palestiniennes] suspectées de perpétrer des actes de violence ou de terrorisme », « confisquer toute arme illégalement détenue [par un civil palestinien] » et « coopérer pour échanger les informations et coordonner ses activités et ses politiques » avec les services de sécurité israéliens 21. L'article 4 de l'annexe 1 précise en outre que la police palestinienne doit être divisée en six branches, coordonnées entre elles dans chaque zone autonome et sous un commandement unique.

À la lecture des dispositions concernant les questions

sécuritaires, quatre constats s'imposent.

Premièrement, les accords demandent à l'Autorité palestinienne non seulement de se conformer aux engagements pris par Yasser Arafat dans la lettre envoyée à Itzhak Rabin en septembre 1993 quant à « l'arrêt des violences » contre Israël mais aussi de l'imposer, y compris par la force, dans l'ensemble des territoires qui sont sous sa responsabilité. Il s'agit là d'une condition pour que les négociations progressent. Deuxièmement, le nombre de policiers fixé par les accords est très élevé par rapport au nombre d'habitants. Deux conséquences sont à prévoir : une place démesurée des forces armées dans la construction du pouvoir palestinien et une place très importante de ces forces par rapport au nombre total d'emplois rémunérés en Palestine. On peut par ailleurs noter que ce nombre, déjà élevé, sera très rapidement dépassé sans qu'Israël ne proteste outre mesure. À la veille de le deuxième Intifada, on estime que le nombre total de membres des diverses forces de sécurité est compris entre 60 000 et 70 000 (estimation d'Hussam Khadr, élu au Conseil législatif palestinien, qui rejoint la plupart des estimations des différents travaux de recherche sur la question). Troisièmement, la taille et la multiplication des services (au moins six d'après les accords, mais plus de vingt selon certains travaux), combinées à la fragmentation géographique et à l'arrivée de plusieurs milliers d'hommes de l'extérieur, peuvent entraîner des conflits entre les divers organes et des difficultés à avoir une action coordonnée au niveau central. Enfin, la centralité des questions sécuritaires, la taille de l'appareil mis en place (avec l'accord d'Israël), le fait qu'Israël autorise (et dans une certaine mesure recommande) que des Palestiniens de l'extérieur soient largement impliqués dans les forces de sécurité indiquent clairement que le gouvernement israélien voit dans le processus d'Oslo un moyen de se décharger sur l'OLP-Tunis du maintien de l'ordre dans les territoires palestiniens. e) Synthèse Les Accords d'Oslo, s'ils sont une conséquence indirecte de l'Intifada, n'en sont pas pour autant l'aboutissement logique. Ils sont au carrefour de quatre facteurs : - la nouvelle situation internationale et la volonté

états-unienne d'imposer un « nouvel ordre mondial » qui

passe par un règlement de la question palestinienne et

une normalisation des relations entre Israël et les

Etats arabes. L'examen du contenu des Accords d'Oslo (et des divers accords intérimaires qui ont suivi) révèle l'écrasante domination des deux premiers acteurs (Etats-Unis et Israël), la soumission du troisième (l'OLP-Tunis) et l'exclusion du quatrième (la population des territoires occupés) dans le processus de négociations. Les éléments examinés ci-dessus aboutissent à la formulation d'un certain nombre de questions : - L'exclusion des Palestiniens « de l'intérieur » du processus de négociations, si elle s'inscrit, comme on l'a vu, dans une longue histoire de dépossession de l'initiative et de la décision politiques de l'intérieur par l'extérieur, ne va pas sans poser de nombreuses questions quant à la construction de l'Autorité d'autonomie. Quelle place sera accordée aux acteurs palestiniens « de l'intérieur » ? La direction de l'OLP-Tunis, qui a le monopole des négociations et qui bénéficie de l'ensemble du pouvoir politique central dans la construction de l'autonomie partagera-t-elle le pouvoir ? Quelle perception aura la population palestinienne de ces dirigeants qui arrivent de Tunis et ont connu une histoire différente bien qu'intrinsèquement liée à celle des habitants des territoires occupés ? - Le rôle dévolu à la nouvelle autorité d'autonomie (maintenir l'ordre et gérer le quotidien des zones autonomes) semble répondre à la prédiction formulée par Ygal Allon plus de quinze ans avant les Accords d'Oslo : « Bien sûr, si l'OLP cessait d'être l'OLP, nous pourrions cesser de la considérer comme telle. Ou si le tigre se transformait en cheval, nous pourrions l'enfourcher » 22. Comment l'Autorité palestinienne va-t-elle pouvoir gérer la contradiction entre les aspirations de la population des territoires occupés (la fin de l'occupation militaire) et la situation d'indirect rule produite par les Accords d'Oslo ? - Le monopole du noyau dirigeant de l'OLP sur les négociations avec Israël (dans tous les domaines) et sur les ressources financières crée un terrain favorable à la mise en place d'un vaste réseau de clientélisme et de corruption. Quelle en sera la réalité ? Quel usage le nouveau pouvoir palestinien va-t-il faire de ce monopole dans le cadre de la construction et de la légitimation de l'Autorité palestinienne ? - Avec la concentration de l'essentiel du pouvoir politique dans les mains du président et du gouvernement palestiniens, quelle sera la place des structures intermédiaires de pouvoir (municipalités, gouvernorat) et de la seule structure nationale élue par la population (le Conseil législatif palestinien) ? Quels rapports entretiendra le pouvoir central avec ces autres centres de pouvoir ? - Quelle place sera accordée aux forces politiques critiques ou opposées aux Accords d'Oslo ? Comment le nouveau pouvoir va-t-il se comporter vis-à-vis de ces forces dans la mesure où l'une de ses tâches est de contenir toute manifestation d'hostilité à l'égard d'Israël et/ou du processus de paix ? - Quelle politique vis-à-vis des structures « traditionnelles » de pouvoir dans la société palestinienne, et notamment les grandes familles de notables qui, bien qu'affaiblies, représentent, par leur influence locale, un défi pour la mise en place d'un pouvoir central, défi renforcé par la fragmentation géographique imposée par les Accords d'Oslo ? - Enfin, et de manière plus générale, la contradiction

entre ce qui fait la légitimité de la direction Arafat

vis-à-vis de la communauté internationale (son

engagement à faire cesser la violence et à être partie

intégrante du « règlement » de la question

palestinienne) et vis-à-vis des Palestiniens des

territoires occupés (incarner la lutte contre

l'occupation et la résistance contre Israël) est-elle

surmontable ?

Notes |

|

|

Source : Julien Salingue http://juliensalingue.over-blog.com/... |

Avertissement

Palestine - Solidarité a pour vocation la diffusion

d'informations relatives aux événements du Moyen-Orient et de

l'Amérique latine.

L' auteur du site travaille à la plus grande objectivité et au respect des opinions

de chacun, soucieux de corriger les erreurs qui lui seraient signalées.

Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que la responsabilité

de leur auteur et/ou de leur traducteur. En aucun cas Palestine -

Solidarité ne saurait être

tenue responsable des propos tenus dans les analyses, témoignages et

messages postés par des tierces personnes.

D'autre part, beaucoup d'informations émanant de sources externes, ou

faisant lien vers des sites dont elle n'a pas la gestion, Palestine -

Solidarité n'assume

aucunement la responsabilité quant à l'information contenue dans ces

sites.

Pour

contacter le webmaster, cliquez <

ici >