Brève histoire du

précurseur de l’indépendance d’Haïti

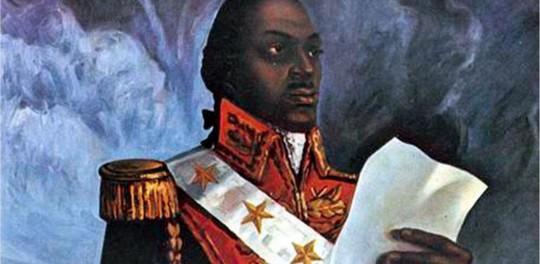

Toussaint Louverture, la dignité

révoltée

Salim Lamrani

Portrait

libre de Toussaint Louverture. DR

Jeudi 13 juin 2019

Source :

https://www.humanite.fr/toussaint-louverture-la-dignite-revoltee-673220

TROISIÈME PARTIE

7.

La

trahison de Napoléon Bonaparte

Face à la ténacité des habitants,

accablé par le climat et les maladies,

le général Leclerc proposa la fin des

hostilités[1].

Pour sauver les vies humaines, Toussaint

accepta le pacte à condition qu’il

s’agît d’une paix digne et honorable.

« L’intérêt public exigeait que je fisse

de grands sacrifices », écrivit-il dans

ses mémoires[2].

L’accord fut conclu sur les bases

suivantes : liberté pour tous les

citoyens de l’île et conservation de

leur grade et fonction pour tous les

officiers civils et militaires. De son

côté, le leader noir conserverait son

état-major et choisirait son lieu de

résidence[3].

L’accord de paix fut conclu et Toussaint

Louverture décida de se retirer à Ennery[4].

Mais les promesses ne furent pas tenues.

Ainsi, les généraux Jean-Jacques

Dessalines et Charles Belair, qui

devaient conserver leurs commandements

respectifs à Saint-Marc et à l’Arcahaye,

furent démis de leurs fonctions[5].

Conscient de la popularité du leader de

Saint-Domingue, le général Leclerc

dépêcha une troupe de 500 soldats dans

le petit bourg où Toussaint Louverture

avait élu demeure, afin de le surveiller[6].

Ce dernier était lucide sur la situation

et n’était pas dupe du sort qui

l’attendait : « Le lendemain, je reçus

dans cette habitation la visite du

commandant d’Ennery, et je m’aperçus

fort bien que ce militaire, loin de me

rendre une visite d’honnêteté, n’était

venu chez moi que pour reconnaître ma

demeure et les avenues, afin d’avoir

plus de facilité de s’emparer de moi,

lorsqu’on lui en donnerait l’ordre[7] ».

Louverture subit des humiliations

quotidiennes de la part de l’armée

coloniale, qui se rendait sur ses

propriétés pour en détruire ses

récoltes. « Alors que le général Leclerc

[avait] donné sa parole d’honneur et

promis la protection du gouvernement

français », sa dignité était bafouée par

les représentants du Premier Consul.

Toussaint Louverture rappela ce

douloureux épisode :

Tous les

jours, je n’éprouvais que de nouveaux

pillages et de nouvelles vexations. Les

soldats qui se portaient chez moi

étaient en si grand nombre, que je

n’osais pas même les faire arrêter. En

vain, je portais mes plaintes au

commandant, je n’en recevais aucune

satisfaction. Je me déterminai enfin,

quoique le général Leclerc ne m’eût pas

fait l’honneur de répondre aux deux

premières lettres que je lui avais

écrites à ce sujet, à lui en écrire une

troisième. […] Je ne reçus pas plus de

réponse à celle-ci qu’aux précédentes[8].

Bonaparte

jugea alors que sa présence dans l’île

était trop dangereuse et décida de

procéder à son arrestation. Violant

l’accord conclu, le général Leclerc, sur

ordre de Consul, chargea le général

Brunet, commandant militaire de la zone

de Ennery, de l’opération. Le 7 juin

1802, ce dernier invita Toussaint

Louverture avec toute sa famille dans sa

demeure sous le prétexte d’évoquer des

différents problèmes rencontrés. Il

l’assura de ses meilleures dispositions

à son égard et vilipenda même les

« malheureux calomniateurs » qui

accusaient le leader noir de fomenter la

sédition. « Vos sentiments ne tendent

qu’à ramener l’ordre et la tranquillité

dans le quartier que vous habitez »,

écrivit Brunet dans la lettre. Le reste

de la missive mérite d’être citée dans

ses grandes lignes :

Nous avons,

mon cher général, des arrangements à

prendre ensemble qu’il est impossible de

traiter par lettres, mais qu’une

conférence d’une heure terminerait ; si

je n’étais pas excédé de travail, de

tracas minutieux, j’aurais été

aujourd’hui le porteur de ma réponse ;

mais ne pouvant ces jours-ci sortir,

faites-le vous-même ; si vous êtes

rétabli de votre indisposition, que ce

soit demain ; quand il s’agit de faire

le bien, on ne doit jamais le retarder.

Vous ne trouverez pas dans mon

habitation champêtre tous les agréments

que j’eusse désiré réunir pour vous y

recevoir ; mais vous y trouverez la

franchise d’un galant homme qui ne fait

d’autres vœux que pour la prospérité de

la colonie et votre bonheur personnel.

Si madame

Toussaint, dont je désire infiniment

faire la connaissance, voulait être du

voyage, je serai content. Si elle a

besoin de chevaux, je lui enverrai les

miens.

Je vous le

répète, général, jamais vous ne

trouverez d’ami plus sincère que moi. De

la confiance dans le capitaine-général,

de l’amitié pour tout ce qui est

subordonné et vous jouirez de la

tranquillité[9] ».

Accompagné de deux officiers, Toussaint

Louverture décida de se rendre chez le

général Brunet. A son arrivée, après les

salutations d’usage, il fut conduit dans

une chambre où l’attendait le

représentant bonapartiste. Ce dernier,

prétextant une urgence, quitta la pièce.

La suite fut contée dans les mémoires du

leader haïtien : « A peine était-il

sorti, qu’un aide-de-camp du général

Leclerc entra accompagné d’un très grand

nombre de grenadiers, qui

m’environnèrent, s’emparèrent de moi, me

garrotèrent comme un criminel et me

conduisirent à bord de la frégate la

Créole. Je réclamai la parole du

général Brunet et les promesses qu’il

m’avait faites, mais inutilement ; je ne

le revis plus[10] ».

Après avoir

arrêté Toussaint Louverture, le général

Brunet, le même qui signerait la

capitulation de Paris en 1814, fit subir

« les plus grandes vexations à sa

famille », procéda à son arrestation et

pilla la propriété avant d’y mettre le

feu. Le 11 juin 1802, en compagnie de

son épouse et de ses deux fils, il fut

embarqué à destination de Brest. Mais

loin de se résigner, il lança cet

avertissement prophétique : « En me

renversant, on n’a abattu à

Saint-Domingue que le tronc de l'arbre

de la liberté des noirs ; il repoussera

parce que les racines en sont profondes

et nombreuses[11] ».

8.

Dans les

geôles du Jura

A son arrivée en France en août 1802,

Toussaint Louverture resta en rade dans

le port de Brest pendant plus de deux

mois sans sortir du bateau. « Après un

pareil traitement, ne puis-je pas à

juste titre demander où sont les effets

des promesses qui me furent faites par

le général Leclerc sur sa parole

d’honneur, ainsi que la protection du

gouvernement français ? »,

s’interrogea-t-il[12].

« Sans doute je dois ce traitement à ma

couleur ; mais ma couleur… ma couleur

m’a-t-elle empêché de servir ma patrie

avec zèle et fidélité ? », souligna-t-il[13].

Il ajouta le propos suivant :

Etait-il

besoin d’employer cent carabiniers pour

arrêter ma femme et mes enfants sur

leurs propriétés, sans respect et sans

égard pour le sexe, l’âge et le rang ;

sans humanité et sans charité ?

Fallait-il faire feu sur les

habitations, sur ma famille, et faire

piller et saccager toutes mes

propriétés ? Non. Ma femme, mes enfants,

ma famille ne sont chargés d’aucune

responsabilité. Ils n’avaient aucun

compte à rendre au gouvernement ; on

n’avait pas même le droit de les faire

arrêter[14].

Toussaint

Louverture fut séparé de sa famille et

conduit, sans procès, au Fort de Joux

dans le Jura. « On m’a envoyé en France

nu comme un ver ; on a saisi mes

propriétés et mes papiers ; on a répandu

les calomnies les plus atroces sur mon

compte », écrivit-il avec amertume[15].

Confiné dans une cellule, Bonaparte

l’obligea à retirer son uniforme de

général pour revêtir l’uniforme de

reclus, humiliant ainsi le vénérable

combattant de 59 ans. Louverture ne

résista pas longtemps aux rigueurs de

l’hiver et à ses conditions de

détention. Le 7 avril 1803, il décéda de

maladie dans les geôles du château.

9.

Révolte du

peuple louverturiste et indépendance

d’Haïti

Le 20 mai

1802, malgré ses engagements, Bonaparte

publia le décret rétablissant

l’esclavage dans les colonies, devenant

ainsi le seul chef d’Etat de l’histoire

de France à avoir réduit à la servitude

ses propres citoyens. Il procéda

également à l’élimination minutieuse des

officiers fidèles au Précurseur. Le

peuple, loyal à l’héritage rebelle

laissé par Louverture, se souleva en

armes contre l’arbitraire napoléonien.

Les généraux Henri Christophe et

Jean-Jacques Dessalines reprirent le

maquis et déclenchèrent l’insurrection

dans toute l’île. L’armée coloniale,

assiégée de toutes parts par les

révolutionnaires, étouffée par la fièvre

jaune qui avait emporté le général

Leclerc le 2 novembre 1802, fut

contrainte de se retirer dans ses deux

derniers bastions à Port-au-Prince et au

Cap[16].

En octobre

1803, Dessalines, général en chef des

révolutionnaires, reconquit

Port-au-Prince. L’armée coloniale

dirigée par le général Rochambeau fut

obligée à se retirer au Cap. Assiégé une

nouvelle fois, privé de vivres,

Rochambeau dut capituler le 19 novembre

1803, suite à la bataille de Vertières,

près de Cap-Français. Il rentra en

France à la tête des quelque 10 000

survivants restants sur une troupe

totale de 45 000 soldats. Un mois et

demi plus tard, le 1er

janvier 1804, les révolutionnaires

proclamèrent l’indépendance d’Haïti et

portèrent le général Dessalines,

lieutenant de Toussaint, né esclave, à

la tête de la nation nouvelle[17].

Dans ses

mémoires, Napoléon Bonaparte reconnut

son erreur :

J’ai à me

reprocher une tentative sur cette

colonie lors du consulat ; c’était une

grande faute que de vouloir la soumettre

par la force ; je devais me contenter de

la gouverner par l’intermédiaire de

Toussaint. […] L’une des plus grandes

folies que j’ai faites et que je me

reproche a été d’envoyer une armée à

Saint-Domingue. J’aurais dû voir qu’il

était impossible de réussir dans le

projet que j’avais conçu. J’ai commis

une faute, et je suis coupable

d’imprévoyance, de ne pas avoir reconnu

l’indépendance de Saint-Domingue et le

gouvernement des hommes de couleur[18] ».

En 1825, la France du roi Louis-Philippe

reconnut l’indépendance de la République

d’Haïti, non sans l’avoir obligée à

payer la somme de 150 millions de francs

or pour indemniser les anciens colons

qui avaient exploité la terre et le

peuple de Saint-Domingue pendant des

générations[19].

L’abolitionniste Victor Shoelcher

dénonça cette extorsion avec éloquence :

« Imposer une indemnité à des esclaves

vainqueurs de leurs maîtres, c’est faire

acquitter à prix d’argent ce qu’ils ont

déjà payé de leur sang[20] ».

Haïti mit près d’un siècle à payer cette

rançon, au détriment de son propre

développement.

Aimé Césaire résuma l’héritage du

Premier des Noirs dans la lutte des

peuples pour leur émancipation :

Quand

Toussaint Louverture vint, ce fut pour

prendre à la lettre la déclaration des

droits de l’homme, ce fut pour montrer

qu’il n’y a pas de race paria ; qu’il

n’y a pas de pays marginal ; qu’il n’y a

pas de peuple d’exception. Ce fut pour

incarner et particulariser un principe ;

autant dire pour le vivifier. […]. Cela

lui assigne sa place, sa vraie place. Le

combat de Toussaint Louverture fut ce

combat pour la transformation du droit

formel en droit réel, le combat pour la

reconnaissance de l’homme et c’est

pourquoi il s’inscrit et inscrit la

révolte des esclaves noirs de

Saint-Domingue dans l’histoire de la

civilisation universelle[21].

Conclusion

Toussaint Louverture, guide moral du

peuple haïtien, s’éleva contre

l’oppression coloniale et raciale qui

frappait les siens. Partisan de la

concorde entre tous les habitants de

Saint-Domingue, il prit les armes pour

l’émancipation des opprimés. S’il se

montra implacable avec ses adversaires

au nom de la raison d’Etat, il combattit

l’esclavage au nom du principe universel

et inaliénable d’égalité entre tous les

hommes. Fédérant autour de lui les

exploités arrachés à leur terre natale

africaine, combattant les armées de

trois empires, il revendiqua le droit du

peuple noir à s’émanciper de

l’exploitation et à jouir d’une

meilleure destinée.

En brisant les chaînes du joug colonial

par la lutte armée et en fondant une

nation, Toussaint Louverture et le

peuple noir d’Haïti indiquèrent au reste

de l’Amérique latine la voie à suivre

pour mettre à un terme à la domination

européenne sur les terres du

Nouveau-Monde. A aucun autre moment de

l’histoire de l’humanité, des esclaves

avaient édifié une patrie.

« L’homme-nation », comme le qualifia

Alphonse de Lamartine, symbolise à ce

jour l’aspiration des opprimés à jouir

de leurs droits naturels et à vivre dans

la dignité.

Docteur ès

Etudes Ibériques et Latino-américaines

de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim

Lamrani est Maître de conférences à

l’Université de La Réunion, spécialiste

des relations entre Cuba et les

Etats-Unis.

Son

dernier ouvrage s’intitule Fidel

Castro, héros des déshérités, Paris,

Editions Estrella, 2016.

Préface d’Ignacio

Ramonet.

Contact :

lamranisalim@yahoo.fr ;

Salim.Lamrani@univ-reunion.fr

Page Facebook :

https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

[2]

Toussaint Louverture,

Mémoires du Général Toussaint

Louverture, op. cit.,

p. 71.

[3]

Antoine Marie

Thérèse Métral & Isaac Toussaint

Louverture, Histoire de

l’expédition des Français à

Saint-Domingue, op. cit.,

p. 281-82.

[4]

Toussaint Louverture,

Mémoires du Général Toussaint

Louverture, op. cit.,

p.73.

[17]

Pierre Pluchon,

Haïti, république Caraïbe,

L’Ecole des Loisirs, 1974, p.

43-44.

[18]

Comte de Las Cases, Mémorial

de Sainte-Hélène, Paris,

Ernest Bourdin Editeur, 1842,

Tome Premier, p. 687.

[19]

Charles X, “Ordonnance du Roi”,

17 avril 1825 in Antoine

Marie Thérèse Métral & Isaac

Toussaint Louverture, op. cit.,

p. 341-42.

[20]

Victor Schoelcher,

Colonies étrangères et Haïti.

Résultats de l’émancipation

anglaise, Paris, Pagnerre

Editeurs, 1843, Tome second, p.

167.

[21]

Aimé Césaire, Cahier à d’un

retour à son pays natal,

(1947), Paris, Présence

africaine, 1983, p. 24.

Le sommaire de Salim Lamrani

Le sommaire de Salim Lamrani

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|