Brève histoire du

précurseur de l’indépendance d’Haïti

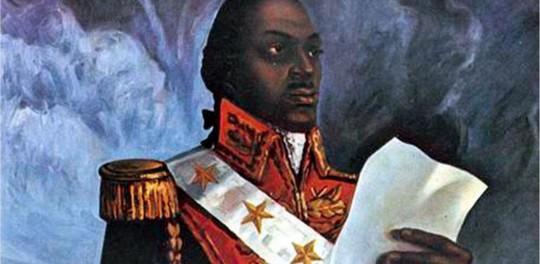

Toussaint Louverture, la dignité

révoltée

Salim Lamrani

Portrait

libre de Toussaint Louverture. DR

Lundi 10 juin 2019

Source :

https://www.humanite.fr/toussaint-louverture-la-dignite-revoltee-673071

PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Depuis la révolte de Spartacus en 73

avant Jésus-Christ contre l’oppression

de l’esclavage dans la Rome antique,

aucun peuple asservi ne s’était soulevé

avec succès contre le joug des chaînes.

En 1791, Toussaint Louverture, fidèle au

principe selon lequel les droits

naturels de l’être humain étaient

imprescriptibles, reprit le flambeau de

la lutte pour l’émancipation, tout comme

le légendaire gladiateur romain,

revendiquant ainsi le droit du peuple

noir à la liberté[1].

L’insurrection des exploités brisa les

chaînes de l’asservissement colonial et

ouvrit la voie à l’indépendance d’Haïti,

première nation du Nouveau-Monde à

conquérir sa liberté. L’influence

décisive de Toussaint Louverture et du

peuple haïtien dans l’indépendance de

l’Amérique latine n’est toujours pas

considérée à sa juste valeur. Les

esclaves noirs de Saint-Domingue, en

menant une lutte acharnée contre les

oppresseurs français, montrèrent le

chemin de l’affranchissement aux peuples

assujettis du continent et changèrent le

cours de l’Histoire.

Quelle fut la

trajectoire du héros national haïtien ?

Comment a-t-il réussi à renverser le

système esclavagiste, conquérant ainsi

la liberté de son peuple ? Comment

est-il devenu le premier organisateur de

la nation ?

Toussaint Louverture, révolté dès son

plus jeune âge par l’esclavage qu’il

subira dans sa propre chair, mènera la

révolte des écrasés et combattra la

violence coloniale de l’Empire français.

Le Premier des Noirs rejoindra

ensuite la Révolution émancipatrice

menée par Maximilien Robespierre,

réunifiera l’île en chassant les

Espagnols et les Anglais et organisera

la nation en la dotant d’une ambitieuse

Constitution. Trahi par Napoléon

Bonaparte, qui refusera obstinément

d’accepter la destinée de la première

nation d’Amérique latine à conquérir son

indépendance, Toussaint Louverture

finira ses jours dans un cachot du Jura,

loin de la terre qu’il a libérée,

léguant au Nouveau-Monde l’exemple de la

dignité conquise par la lutte. En effet,

la Révolution haïtienne, mère de toutes

les Révolutions d’Amérique latine,

ouvrira la voie à l’émancipation des

peuples du continent de la tutelle

coloniale européenne.

1.

Toussaint

avant la Révolution haïtienne

François-Dominique Toussaint naquit

esclave le 20 mai 1743 au sein de la

plantation Bréda sous le règne de Louis

XV, à Haut-du-Cap, dans le nord de l’île

de Saint-Domingue, au sein d’une famille

de cinq enfants dont les ancêtres furent

arrachés à la terre africaine du Bénin.

L’île était alors la plus riche colonie

de la France, grâce à la production

sucrière qui était la culture phare de

l’époque, l’or blanc du XVIIIe siècle.

Tout comme ses frères et sœurs, il était

employé en tant que domestique et cocher

par son maître Bayon de Libertat, alors

intendant de la propriété appartenant au

Comte de Noé, ce qui lui évitait

l’exploitation, rythmée à coups de

fouet, qui sévissait dans les champs de

canne à sucre. Il observait néanmoins

avec indignation et impuissance le sort

des siens, éreintés par le poids de la

servitude. Ils tombaient les uns après

les autres d’épuisement, subissaient la

cruauté des maîtres ou étaient emportés

par les maladies. L’espérance de vie

d’un esclave était alors de 37 ans. Ceux

qui essayaient d’échapper à leur sort

étaient pourchassés et châtiés de

manière impitoyable. En effet, ils

étaient mutilés d’un bras lors de la

première tentative de fuite, d’une jambe

la deuxième fois et étaient assassinés

lors de leur troisième capture. Les

colons semaient ainsi la terreur parmi

les populations noires[2].

En 1776, Toussaint Bréda, ainsi se

nommait-t-il, obtint son

affranchissement et échappa à

l’esclavage qui frappait l’immense

majorité des habitants noirs. Jouissant

d’une relative liberté, il se dédia à

l’agriculture et prit la tête d’une

petite propriété entretenue par 13

esclaves, dont l’un d’eux – Jean-Jacques

Dessalines – deviendrait son fidèle

lieutenant et marquerait l’histoire

d’Haïti[3].

Toussaint

était également un homme doté d’une

intelligence remarquable, d’une culture

riche et variée, qui s’était nourri des

idées des grands penseurs des Lumières.

En 1789, lorsque qu’éclata la Révolution

française menée par la bourgeoisie

d’affaires qui tenait entre ses mains le

pouvoir économique et qui aspirait à

obtenir le pouvoir politique, l’île,

composée de 30 000 blancs et de 40 000

mulâtres, jouissait d’une prospérité

notable grâce à l’exploitation de

quelque 550 000 esclaves. Quatre

catégories composaient alors la colonie

de Saint-Domingue : les grands colons

qui possédaient la majeure partie des

richesses issues de l’asservissement du

peuple noir, les petits propriétaires et

ouvriers dénommés les « petits-blancs »,

les mulâtres qui étaient des hommes

libres mais exploités par les possédants

et les esclaves noirs dont le sort était

de vivre une existence de misère. Le

message émancipateur de la Révolution

française porté par la voix de

Maximilien Robespierre, guide moral et

politique du processus de transformation

sociale, irrigua les consciences de tous

habitants des colonies. Les exploités

remirent alors en cause les privilèges

établis et dénoncèrent les hiérarchies

sociales, revendiquant leur droit à la

liberté et à l’égalité[4].

2.

La révolte

des esclaves de 1791 et l’émergence de

Toussaint Louverture

Le 14 août 1791, sous l’égide de Dutty

Boukman, George Biassou et de

Jean-François Papillon, les esclaves du

Nord, révoltés par leur condition et

poussés par l’élan révolutionnaire venu

de métropole, entrèrent en insurrection

contre l’oppression coloniale lors de la

cérémonie de Bois Caïman, acte fondateur

de la Révolution haïtienne. Toussaint,

alors âgé de 48 ans, s’engagea aux côtés

des insurgés en tant que médecin, grâce

à ses connaissances homéopathiques. Son

intelligence, son autorité naturelle et

sa bravoure au combat lui permirent de

devenir rapidement le premier lieutenant

de Biassou et d’obtenir le grade de

colonel[5].

Son nouveau rang l’amena ainsi à

fréquenter les royalistes opposés au

processus révolutionnaire en France et

des officiers fidèles à Louis XVI.

Clairvoyant, il tira rapidement profit

de ces contacts en apprenant d’eux les

principes de l’art de la guerre, ce qui

lui permit de former des soldats

capables de rivaliser avec les

meilleures troupes coloniales. Sa

vaillance sur le champ de bataille et sa

capacité à ouvrir des brèches dans les

lignes ennemies lui valurent de surnom

de « L’ouverture[6] ».

En 1793, l’Espagne, qui occupait l’autre

moitié de l’île (future République

dominicaine), entra en guerre contre la

France, suite à l’exécution de Louis

XVI, membre –tout comme le souverain

espagnol Charles IV –de la dynastie des

Bourbons. Madrid soutint alors les

insurgés haïtiens et leur proposa de

rejoindre ses rangs et de mener la lutte

contre la métropole coloniale. Toussaint

Louverture et ses hommes acceptèrent

l’offre pour des raisons tactiques et

tissèrent une alliance de circonstance

contre un ennemi commun. En effet,

l’esclavage sévissait également du côté

espagnol et ne serait aboli qu’en 1844,

lors de la conquête de l’indépendance de

la République dominicaine. Le 29 août

1793, il lança un appel au peuple et

proposa à ses compagnons une destinée

nouvelle : « Je veux que la liberté et

l’égalité règnent à Saint-Domingue. Je

travaille à les faire exister.

Unissez-vous, frères, et combattez avec

moi pour la même cause. Déracinez avec

moi l’arbre de l’esclavage[7] ».

3.

Au service

de la Révolution française

Le 4 février 1794, face à l’insurrection

de Saint-Domingue, la République

française décida d’abolir l’esclavage,

convaincue de la nécessité morale,

historique et politique d’un tel acte.

Maximilien Robespierre, membre de la

société des « Amis des Noirs » aux

Jacobins, avait milité dès 1791 contre

l’asservissement colonial des peuples de

couleur. Dans un discours à l’Assemblée

constituante du 13 mai 1791,

l’Incorruptible avait dénoncé la traite

négrière :

Dès le moment

où dans un de vos décrets, vous aurez

prononcé le mot ‘esclaves’, vous aurez

prononcé et votre propre déshonneur et

le renversement de votre Constitution.

[…] Si je

pouvais soupçonner que, parmi les

adversaires des hommes de couleur, il se

trouvât quelque ennemi secret de la

liberté et de la Constitution, je

croirais que l’on a cherché à se ménager

un moyen d’attaquer toujours avec succès

vos décrets pour affaiblir vos

principes, afin qu’on puisse vous dire

un jour, quand il s’agira de l’intérêt

direct de la métropole : vous nous

alléguez sans cesse la Déclaration des

droits de l’homme, les principes de la

liberté, et vous y avez si peu cru vous

mêmes que vous avez décrété

constitutionnellement l’esclavage.

L’intérêt suprême de la nation et des

colonies est que vous demeuriez libres

et que vous ne renversiez pas de vos

propres mains les bases de la liberté.

Périssent les colonies, s’il doit vous

en coûter votre bonheur, votre gloire,

votre liberté. Je le répète : périssent

les colonies, [même si] les colons

veulent, par des menaces, nous forcer à

décréter ce qui convient le plus à leurs

intérêts. Je déclare au nom de

l’Assemblée, au nom de ceux des membres

de cette Assemblée qui ne veulent pas

renverser la Constitution, au nom de la

nation entière qui veut être libre, que

nous ne sacrifierons aux députés des

colonies, ni la nation, ni les colonies,

ni l’humanité entière[8].

Lorsque la France décréta officiellement

l’abolition de l’esclavage, elle fit

citoyens français près d’un million

d’esclaves dans toutes les colonies. Le

gouverneur général Etienne Lavaux, en

charge de l’île, entra alors en contact

avec Toussaint Louverture afin de le

convaincre de rejoindre les rangs de la

Révolution française. Quelques mois plus

tôt, Félicité-Léger Sonthonax,

commissaire civil de la République,

avait décidé de décréter unilatéralement

l’abolition de l’esclavage dans la

province Nord de Saint-Domingue afin de

mettre un terme à la révolte des

insurgés. Ainsi, en mai 1794, le leader

haïtien, qui s’était déjà affranchi de

l’autorité de Biassou, décida

d’abandonner l’armée espagnole et de

s’allier aux Français, convaincu que la

liberté du peuple noir se trouvait

désormais du côté de la République[9].

Leader aguerri ayant une parfaite

connaissance du terrain, combattant

respecté par ses hommes et redouté par

ses adversaires, à la tête d’une armée

disciplinée de 4000 hommes, Toussaint

Louverture était un allié de choix. Le

général Lavaux, qui devait faire face

aux colons réfractaires, aux royalistes

séditieux, aux soldats espagnols et

anglais, était conscient de l’apport du

leader noir à la cause républicaine. Il

décida alors de le nommer général de

brigade et de rétablir la paix dans le

Nord. Grâce au dévouement de ses hommes,

payant lui-même le prix du sang avec pas

moins de dix-sept blessures de guerre,

Toussaint Louverture reprit le contrôle

de la région, neutralisant les Anglais,

mettant en déroute les bandes insurgées

de ses anciens alliés et obligeant les

Espagnols à quitter le territoire

français. Un an plus tard, en 1795,

l’Espagne, vaincue, capitula et signa un

traité de paix avec la France, renonçant

à sa souveraineté sur Saint-Domingue[10].

L’ascension de Toussaint Louverture fut

fulgurante. En 1796, il devint

lieutenant gouverneur de Saint-Domingue

et général en chef de l’armée en 1797.

En 1798, acculés par les forces du

général en chef, les Anglais finirent

par abandonner leurs derniers bastions

et signèrent un accord d’évacuation

général en échange d’un partenariat

commercial. Le Conseil des Cinq-cents,

l’une des deux assemblées législatives

du Directoire de 1795 à 1799, équivalent

à l’Assemblée nationale d’aujourd’hui,

décida alors de le nommer « Bienfaiteur

de Saint-Domingue », grâce au soutien du

gouverneur Lavaux, élu député et qui

s’était lié d’amitié avec Toussaint

Louverture. Le chef noir devint ainsi le

leader emblématique et incontesté du

peuple de l’île et notamment des

exploités qui voyaient en lui l’espoir

d’un affranchissement définitif et le

symbole de leur aspiration à une vie

décente[11].

4.

La guerre

Nord/Sud

Face à la popularité de Toussaint

Louverture et inquiet de son influence,

le gouvernement français – le Directoire

– décida en avril 1798 d’envoyer le

général Hédouville observer la situation

à Saint-Domingue. Le Nord était alors

contrôlé par Toussaint Louverture et

était composé majoritairement d’une

population noire. Le Sud, principalement

métis, se trouvait sous le contrôle du

général André Rigaux, issu lui-même

d’une puissante famille mulâtre[12].

Pour contenir l’influence des deux

leaders, le représentant du Directoire

manigança un plan afin de créer un

conflit entre eux. Il demanda alors à

Toussaint Louverture de procéder à

l’arrestation de Rigaux, accusé d’être

responsable de sérieux troubles dans le

Sud de l’île. Sagace, le Bienfaiteur de

Saint-Domingue comprit rapidement le

stratagème de la division du Directoire

et ne tomba pas dans le piège. Il

exprima alors son refus au général, lui

rappelant le concours décisif de Rigaux

dans la défense de la République et dans

la lutte contre les Anglais[13].

Toussaint Louverture se rapprocha de

Rigaux pour lui faire part de la

conspiration échafaudée par le

gouvernement français à leur égard. Il

lui proposa alors de mettre de côté

différends et de tisser une alliance

contre Hédouville au nom de l’intérêt du

peuple de Saint-Domingue. Le salut de

l’île passait par l’union des forces en

présence. Mais, refusant de saisir la

main tendue par le leader du Nord,

Rigaud décida au contraire de s’allier à

Hédouville pour éliminer Toussaint

Louverture[14].

En homme

prudent et avisé, Toussaint Louverture

découvrit la déloyauté du chef sudiste.

Il conclut que le conflit était

inévitable. Le leader de l’île était

conscient que le déclenchement des

hostilités n’était qu’une question de

temps. A la fin de l’année 1798, il prit

la décision d’expulser le conspirateur

Hédouville qui n’avait eu de cesse de

conspirer dans le pays. Ce dernier,

comme ultime acte de sédition, incita

Rigaux à entrer en rébellion contre le

pouvoir militaire central de

Saint-Domingue dirigé par Toussaint

Louverture : « Je vous dégage de

l’obéissance au général de l’armée de

Saint-Domingue. Vous commanderez en chef

toute la partie du Sud[15] ».

Se sentant investi du soutien du

Directoire, Rigaud lança une offensive

dans le but d’éliminer son adversaire et

d’asseoir sa domination sur l’île. Le 9

juin 1799, il s’empara du Petit Goâve,

initiant une guerre fratricide et

sanglante. Une grande partie des

officiers mulâtres de l’armée de

Toussaint Louverture désertèrent les

rangs pour rejoindre Rigaud. En fin

stratège, Toussaint Louverture répliqua

en prenant le contrôle de Jacmel, point

stratégique du Sud, en janvier 1800,

suite à un siège de plusieurs mois.

Acculés de toutes parts par les forces

louverturistes, Rigaud et son cercle

intime furent contraints d’abandonner la

lutte et de se réfugier en France[16].

Salim Lamrani

Université de La Réunion

Docteur ès

Etudes Ibériques et Latino-américaines

de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim

Lamrani est Maître de conférences à

l’Université de La Réunion, spécialiste

des relations entre Cuba et les

Etats-Unis.

Son

dernier ouvrage s’intitule Fidel

Castro, héros des déshérités, Paris,

Editions Estrella, 2016.

Préface d’Ignacio

Ramonet.

Contact :

lamranisalim@yahoo.fr ;

Salim.Lamrani@univ-reunion.fr

Page Facebook :

https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

[1]

Max Gallo, Les

Romains : Spartacus, la révolte

des esclaves, Paris, Fayard,

2006.

[2]

Jean-Louis

Donnadieu & Philippe Girard,

« Nouveaux documents sur la vie

de Toussaint Louverture »,

Bulletin de la Société

d’Histoire de la Guadeloupe,

numéro 166-167, septembre 2013,

décembre-janvier-avril 2014, p.

118.

[4]

Revue de la

Révolution française,

« Plan pour la conquête de

Saint-Domingue (1806) », ,

Volume 8, 1886, p. 91.

[5]

Victor Schoelcher, Conférence

sur Toussaint Louverture,

général en chef de l’armée de

Saint-Domingue,

Pointe-à-Pitre, Editions

Panorama, 1966, p. 9.

[6]

Saint-Rémy, Vie de Toussaint

Louverture, Paris, Hoquet,

1850, p. 112.

[7]

Jean Fouchard, Les marrons de

la liberté, Paris, Editions

de l’Ecole, 1972, p. 551.

[8]

Maximilien Robespierre,

Discours contre l’esclavage,

13 mai 1791.

[9]

Marcel Dorigny (dir.),

Léger-Félicité Sonthonax. La

première abolition de

l’esclavage. La Révolution

française et la Révolution de

Saint-Domingue, Paris,

Société française d’histoire d’Outre-Mer

et Association pour l’étude de

la colonisation européenne, 2005

(1ère édition, 1997).

[10]

Toussaint Louverture,

Mémoires du Général Toussaint

Louverture, Paris, Pagnerre,

1853, p. 93-94.

[11]

Gragnon-Lacoste, Toussaint

Louverture, Général en chef de

l’armée de Saint-Domingue,

surnommé le Premier des Noirs,

Paris, Durand & Pedone-Lauriel,

Bordeaux, Feret et Fils, 1877,

p. 176.

[12]

Alain Yacou (dir.),

Saint-Domingue espagnol et la

révolution nègre d’Haïti,

Paris, Editions Karthala, 2007,

p. 239.

[14]

Thomas Madiou fils, Histoire

d’Haïti, Pot-au-Prince,

Imprimerie Courtois, 1847, Tome

1, p. 252.

[15]

Victor Schoelcher, Colonies

étrangères et Haït. Résultats de

l’émancipation anglaise,

Paris, Pagnerre Editeur, 1843,

Tome Second, p. 123.

[16]

Thomas Madiou fils,

Histoire d’Haïti, Tome 1,

op. cit., p. 252.

Le sommaire de Salim Lamrani

Le sommaire de Salim Lamrani

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|