Les 7 du Québec

L'état au service de la classe

dominante

Robert Bibeau

Mercredi 3 août 2016

http://www.les7duquebec.com/...

L’objectif de Tom Thomas dans ce volume

« Étatisme contre libéralisme ? »

(1) est de combattre l’utopie étatique.

Une utopie largement sacralisée par la

droite et par la gauche bourgeoise à

travers les luttes électorales

auxquelles elles convient les militants

et les prolétaires dans le triste espoir

d’accéder à la direction de l’État-major

de la bourgeoisie et de devenir des

affidés des oligarques financiers.

Tom

Thomas y démontre que l’État ne peut

être le moyen d’une solution à la crise

économique systémique du capitalisme et

à ses effets catastrophiques, « pour

la raison qu’il ne peut pas être autre

chose que l’organisateur essentiel de la

reproduction du capitalisme (c.-à-d. des

rapports sociaux capitalistes) et de

plus en plus essentiel au fur et à

mesure de son développement

historique ». Le livre démontre que,

pire encore, « tout renforcement du

rôle de l’État bourgeois ne peut être

qu’un renforcement de la dépossession

des travailleurs des moyens de leur vie,

un renforcement de la domination sur eux

du capital (éventuellement étatisé) et

de ses représentants, les bourgeois

(appelée par Marx « les fonctionnaires

du capital » parce qu’ils ne font qu’en

exécuter les lois). Cela quelles que

soient les promesses de démocratie

« participative », « citoyenne »,

« républicaine », ou autres

qualificatifs qu’on y adjoint comme pour

admettre qu’elle n’est rien ! » (2)

Le

volume démontre que cet étatisme

capitaliste contemporain « n’est pas

un fait du hasard, un choix parmi

d’autres, mais qu’il manifeste une

tendance au totalitarisme inhérente à

l’essence même de l’État et dont le

plein développement accompagne

nécessairement celui du capital arrivant

à son âge sénile », arrivant

dirons-nous à son stade ultime –

impérialiste – qui exige, comme on l’a

vu à maintes reprises dans l’histoire,

un appareil de gouvernance totalitaire

pour ne pas se défaire et s’écrouler.

L’État n’a pas été créé spécifiquement

pour favoriser certains individus, pas

même une classe sociale en particulier,

mais parce que nécessaire pour

reproduire une société dans son ensemble

(au nom du soi-disant intérêt général) ;

société dans laquelle une classe est

dominante parce que propriétaire des

moyens de production, d’échanges et de

communication. C’est en s’attachant à

reproduire ce qui fonde cette société

que l’État fait valoir les intérêts de

la propriété privée sur le capital, et

crée les conditions de la destruction de

ce mode de production en le

collectivisant à travers une classe

sociale minoritaire, l’aristocratie

financière capitaliste, de laquelle sont

exclus toutes les autres classes et

fractions de classes y compris la petite

bourgeoisie rejetée et paupérisée, d’où

sa frustration et ses protestations.

C’est

en ce sens que l’État est « la

forme par laquelle les individus d’une

classe dominante font valoir leurs

intérêts communs et dans laquelle se

résume toute la société civile d’une

époque » (3). Mais cette forme

provient elle-même de ce que les

individus bourgeois ne peuvent

administrer et gouverner eux-mêmes,

directement. C’est par et dans l’État

que les individus bourgeois s’organisent

en classe dominante, unifiant leurs

différentes fractions, et garantissent

leurs intérêts essentiels – le capital

et sa reproduction élargie – finalité du

développement de ce mode de

production (4). Ils doivent passer par

cette forme singulière, donner à ces

intérêts particuliers une forme

politique extérieure à eux comme

individu – mais jamais en tant que

classe – (même si, évidemment, ils

l’influencent fortement par toutes les

ressources qu’ils détiennent), devant

apparaitre formellement comme la volonté

sociale générale et, pour cela, se

légitimer aussi auprès des classes

dominées « C’est justement

cette contradiction entre l’intérêt

particulier et l’intérêt général qui

amène l’intérêt collectif à prendre, en

qualité d’État, une forme indépendante,

séparée des intérêts réels de l’individu

et de l’ensemble et à faire en même

temps figure de communauté illusoire…

Précisément parce que les individus ne

cherchent que leur intérêt particulier

qui ne coïncide pas pour eux avec leur

intérêt collectif… cet intérêt est

présenté comme un intérêt qui leur est

étranger, qui est indépendant d’eux… » (5).

Ce qui

frappe le plus dans cette évolution de

l’État vers des formes qui tendent à le

faire apparaitre comme le représentant

des intérêts de toute la société civile

(sic), comme au-dessus des classes, des

fractions de classes, et des intérêts

particuliers, ce sont deux choses :

Premièrement cette évolution fut

inéluctable. L’État bourgeois n’est donc

pas le fruit de circonstances

particulières et momentanées, il est

surtout, bien au-delà du cas concret

particulier du totalitarisme, le fruit

incontournable d’une évolution en

profondeur du mode de production

capitaliste lui-même, ce qui fait que

non seulement cette domination de l’État

sur les individus et sur les intérêts

particuliers n’a cessé de s’affirmer,

mais une évolution similaire s’est

produite ailleurs, avec la même

transformation du mode de production

capitaliste, indépendamment de

circonstances historiques régionales.

Deuxièmement, concernant le procès

de construction de l’État bourgeois de

sa forme démocratique bourgeoise à sa

forme totalitaire bourgeoise, ce n’est

pas le fait qu’un dictateur y exerce un

pouvoir despotique qui est le plus

significatif, mais justement, au

contraire et contrairement à ce que

propagent les médias à la solde, que la

personnalité de ces despotes n’a aucune

importance. Hitler, Staline, Mussolini,

Franco ou Hirohito, l’État joue son rôle

normal dans le développement « normal »

de la société bourgeoise dans un

capitalisme en crise systémique sur

laquelle il n’a aucun pouvoir en

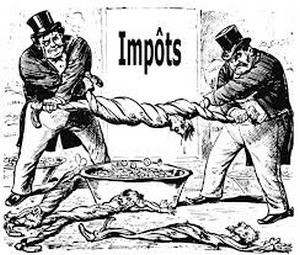

définitive. Comme l’observe

judicieusement Marx, avec ses millions

de fonctionnaires l’État bourgeois forme

« un effroyable corps parasite qui

recouvre comme d’une membrane le corps

de la société française et en bouche

tous les pores » (6). Cet énorme

appareil bureaucratique, si imposant

aujourd’hui – jusqu’à faire penser à un

mystique « État providence »

égérie de la petite bourgeoisie –

fonctionne par lui-même comme une

machine automate, et pourvu qu’on le

nourrisse copieusement d’impôts, avec

ses appareils, son langage, ses règles,

ses automatismes aveugles, et son

monopole de la violence légale. Il

fait ce pour quoi il a été construit :

organiser la reproduction de la société

capitaliste, et particulièrement assurer

la reproduction de la force de travail

source de la plus-value et du capital,

de sorte que n’importe quel gouvernement

– président – Premier ministre – peut

se trouver à sa tête, la machine

marchera plus ou moins bien, mais

produira à peu près toujours les mêmes

résultats. N’importe quel

polichinelle peut faire l’affaire !

Georges Bush, Barack Obama, Hilary

Clinton ou Donald Trump, peu importe

puisque maintenant l’État est un

appareil indépendant des individus et

des factions qu’il gouverne, et même

aussi de ceux, les élus, qui le

gouvernent. « Semble, car

répétons-le, indépendant des individus

ne veut pas dire indépendant de la

société capitaliste, donc des intérêts

de la classe qui en est la bénéficiaire

et y domine en réalité. L’État est bien

responsable de la reproduction du

capitalisme, c’est même sa seule

fonction (et c’est bien pourquoi ce

sont les exigences générales du capital

qui gouvernent les gouvernants, du

moins dans la mesure de ce qu’ils en

comprennent, de l’influence plus

particulière de tel ou tel secteur

capitaliste à tel ou tel moment, etc.)

Indépendant, cela veut dire aussi que ce

ne sont pas nécessairement les

capitalistes eux-mêmes qui « règnent »

au sommet de l’État, qui joue son rôle

par lui-même, indépendamment des hommes

qui se succèdent à sa tête et des formes

plus ou moins démocratiques ou

despotiques qu’il revêt » (7).

« En

Allemagne, la construction de

l’État-nation intervint plus tard avec

Bismarck (qui avait pris des leçons de

Napoléon III, qu’il admirait, comme

ambassadeur à Paris). Compte tenu du

retard du capitalisme allemand, donc de

la faiblesse de sa bourgeoisie

relativement à la survivance de forces

aristocratiques (propriété foncière), et

de divisions territoriales relativement

forte, il dut l’effectuer « par le haut

», le pouvoir monarchique organisant

lui-même l’accouchement d’une société

capitaliste et de l’État correspondant,

sur le gouvernement duquel l’empereur

gardait de ce fait une forte emprise.

L’alliance avec la classe ouvrière fut

là aussi nécessaire pour briser les

résistances des aristocrates et des

forces conservatrices, mais elle ne

surgit pas du « bas », dans

l’insurrection. C’est l’État qui

l’organisa à sa façon (cf. par exemple

le Kulturkampf 1873-1879). C’est

l’aristocrate et autocrate Bismarck qui

fit voter les premières lois sociales en

faveur des ouvriers d’industrie :

assurance maladie (1878), assurance

contre les pertes d’emploi dues aux

accidents du travail (1884), assurance

vieillesse invalidité (1889). Par ces

lois sociales, il voulait organiser

l’intégration pacifique, mais aussi

entièrement disciplinée et soumise, du

prolétariat (…) En Angleterre, la

bourgeoisie, déjà ancienne et puissante,

crée d’abord par elle-même des sociétés

de secours mutuel pour ses ouvriers

(plus de 4 millions de membres vers

1870), et des sociétés philanthropiques

pour les pauvres. Mais la charité

bourgeoise étant tout à fait

insuffisante à entretenir une force de

travail nombreuse et surexploitée, c’est

l’État qui là aussi devra prendre

progressivement en charge cette fonction

(comme il avait d’ailleurs commencé à le

faire par les Poor Laws de 1642 et

1834). Finalement, dans tous les pays

capitalistes à partir de la fin du 19e

siècle, « l’Etat va peu à peu supplanter

les groupements privés dans la sphère de

la reproduction sociale… », avec toutes

sortes de nuances «… mais le plus

souvent sur le modèle des assurances

sociales « inventées » par l’Allemagne

de Bismarck » (8).

C’est

l’État, plus que le mouvement ouvrier,

qui avait l’initiative. « Dans

quasiment aucun pays, durant cette

période, le mouvement ouvrier n’a joué

un rôle en tant qu’initiateur et

supporteur actif et enthousiaste des

assurances sociales » (9). C’est que

nombre d’ouvriers voient encore l’État

comme purement répressif, exclusivement

au service des bourgeois, un ennemi dont

il ne peut ni ne doit rien attendre

(sinon le pire comme l’avait démontré

l’écrasement de la Commune de

Paris). L’autre motif pour

expliquer la suspicion ouvrière

vis-à-vis ces plans d’assurances et

d’assistance sociales c’est que les

travailleurs actifs (en emplois) savent

pertinemment que ce sont eux qui

défraieront ces programmes par leurs

cotisations. Récemment, aux États-Unis,

un programme d’assurance maladie a été

boudé par les ouvriers – surtout ceux

que l’on appelle les « poors workers » –

qui peinent à survivre avec leurs

salaires de misère, ce que la gauche

bourgeoise a dénoncé, se portant ainsi

au secours du Président américain

« charitable ». Pendant ce temps, l’État

bourgeois est tenu d’assurer les

conditions de reproduction élargie du

capital. La première de ces conditions,

en phase montante du développement

capitaliste – à son stade ultime

impérialiste – juste avant le grand

basculement – c’est de reproduire le

capital variable – vivant – prolétarien,

sinon aucune plus-value ne sera produite

et aucun capital ne sera valoriser, ni

ne pourra être distribué et réinvesti.

L’État providence n’est

que la réponse particulière que les

rapports de production capitalistes ont

engendrée pour assurer la reproduction

élargie du capital. L’État

providence, éphémère, n’est pas

une conquête de la classe ouvrière comme

le laisse entendre la gauche bourgeoise

qui aujourd’hui tente de mobiliser les

prolétaires pour qu’ils se battent pour

maintenir ces « privilèges »

temporairement accordés, les emplois

syndicaux, les emplois en ONG

subventionnés et les jobs des clercs

gestionnaires de ces programmes

d’assurance et d’assistance publics.

À

partir du moment où le capital variable

– vivant – ouvrier – est devenu trop

abondant par rapport aux besoins du

capital constant à valoriser, dans le

monde entier l’État bourgeois a changé

de politique pour s’orienter vers le

« néolibéralisme » comme l’appel la

gauche déjantée, il est devenu l’État du

rationnement et de l’austérité. En

effet, pourquoi assurer la reproduction

élargie d’un capital vivant

surabondant ? On perçoit ici toute la

fumisterie des protestations gauchistes

visant à conquérir de nouveaux « droits

sociaux », à maintenir les « droits

acquis » et à conserver les « conquêtes

ouvrières » des périodes de prospérité.

Sous la crise économique systémique du

capitalisme il n’y a plus de pseudo

« droits acquis » qui tiennent, sauf le

droit acquis du capital d’assurer ses

profits à tout prix.

Préoccupé par nature de son seul profit

immédiat, et d’ailleurs obligé de le

faire par la concurrence immanente, le

capitaliste individuel ne s’occupe que

de consommer le plus de travail salarié

au moindre cout, et il ne s’inquiète pas

de sa reproduction, persuadé qu’il

trouvera toujours les bras dont il a

besoin pour « profiter ». Il a fallu

longtemps aux plus lucides d’entre eux

pour comprendre que les conditions de

misère et d’avilissement épouvantables

des ouvriers des débuts du capitalisme

étaient un frein, un danger mortel, pour

le système capitaliste lui-même, et que

le capital avait besoin d’une force de

travail apte, en bonne santé, éduqué et

former pour performer avec forte

productivité. Chaque capitaliste ne

pouvant affronter seul l’organisation

militante du prolétariat ce qui oblige à

des réponses au niveau de l’État comme

l’ont prouvée les montés de fièvre

ouvrière insurrectionnelle. Bref, l’État

doit intervenir de plus en plus pour

réunir les conditions de valorisation du

capital, aussi bien en prenant en charge

divers investissements lourds (chemins

de fer, ports, oléoducs, aéroports,

réseau électrique) que la reproduction

de la force de travail (éducation,

santé, sport, loisirs) et la gestion de

la lutte des classes (formule rand,

comités paritaires et subventions aux

organisations syndicales et

associatives).

Tom

Thomas signale qu’« avec les lois

sociales, l’État devient petit à petit

un gestionnaire du rapport salarial qui

s’impose comme le rapport social

dominant. Ce qui était naguère

soi-disant des contrats purement privés

entre individus réputés « égaux »

devient ainsi contrat social étatisé.

L’État produit et impose par la loi le

contrat social et salarial, de sorte

qu’il semble que l’État joue le rôle

d’une puissance arbitrale, qui pourrait

décider de favoriser les salariés pour

peu que les résultats électoraux portent

leurs représentants au pouvoir. En

réalité, il ne fait, par ces lois, que

leur redistribuer une petite partie des

richesses qu’ils ont produites et qu’il

a confisquées (…), mais après s’être

lui-même copieusement servi au passage.

Il ne fait qu’organiser une

mutualisation des risques entre les

travailleurs, mais sans eux. L’ouvrier

accidenté, malade ou chômeur ne

demandera plus justice… en descendant

dans la rue. Il fera valoir ses droits

auprès d’instances administratives… Mais

cela (ces droits) ne lui

donne aucun pouvoir sur la direction de

l’entreprise ou sur l’État » (10). Pire,

dirons-nous, même si, à la faveur d’une

élection, un parti soi-disant ouvrier

décroche le pouvoir d’État bourgeois, il

ne pourra qu’appliquer la politique

capitaliste qui s’impose compte tenu de

la conjoncture économique de crise. S’il

ne le fait pas, ce parti sera battu aux

élections suivantes dans un État en

faillite et au milieu d’un « backlash »

politique catastrophique. Le mode de

production capitaliste a ses lois qui ne

souffrent aucun passe-droit.

Certes, le capitaliste peut geindre que

ces prélèvements de cotisations sociales

par « l’État providence »

(sic) est un cout salarial qui vient

réduire la part de surtravail qu’il

pourrait convertir en profit pour lui.

« Il peut protester que l’État se

fait payer fort cher pour assurer ce

service, que la productivité de sa

bureaucratie est très faible. Mais c’est

une part qu’il doit accepter de lui

laisser, malgré qu’il la convoite, pour

prix de son incapacité à organiser par

lui-même la reproduction de la force de

travail et du rapport salarial. Il peut

pester contre l’État, vociférer comme

Harpagon après sa cassette et crier

comme lui qu’on l’assassine, la

socialisation étatisée des risques

(accidents du travail, maladie, santé,

etc.) lui permet de pouvoir puiser, dans

le vivier de force de travail ainsi

entretenue, celle dont il aura besoin à

tel ou tel moment, qu’il trouvera ainsi,

grâce à l’État qu’il maudit, disponible,

apte, en état. Cette étatisation de la

reproduction de la force de travail est

une utilité pour le capital, quoi qu’en

dise le capitaliste particulier qui en

discute âprement le prix. Elle lui

assure non seulement ce vivier sans

lequel il ne pourrait pas produire de

plus-value, et dans des conditions

égalisées de concurrence, mais aussi

l’entretien par les ouvriers eux-mêmes

de « l’armée de réserve » des chômeurs

si essentielle pour maintenir les

salaires le plus bas possible. L’ouvrier

quant à lui est assuré d’un certain

revenu en cas d’aléa, ce qui est

évidemment un mieux » (11), mais

dont certains travailleurs, moins

conscients, ont tendance à gratifier

l’État qui l’organise alors que c’est

l’ouvrier qui le finance en totalité, ce

qui est un des facteurs qui amène,

bureaucrates syndicaux et petits

bourgeois de gauche, à réclamer toujours

plus d’État bourgeois. Ce que ne font

pas les ouvriers plus conscients qui se

désintéressent de l’État, de son

parlementarisme, de sa gouvernance et de

l’électoralisme, ce qui est un signe de

maturité politique de la conscience de

classe prolétarienne contre lequel

s’échine la gauche moyenne.

Ce

mouvement d’étatisation s’est consolidé

au cours du 19e siècle, pour

s’affiner par la suite, poussé par tout

ce que les pays occidentaux comptaient

de socialistes, de communistes, et de

gauchistes. En prenant en charge de plus

en plus de fonctions, et notamment la

gestion du rapport salarial, et même

l’activité de grève (loi antiscab,

règlementation des activités de grève,

injonction et judiciarisation des luttes

syndicales, droit du travail) « l’État

apparait en même temps comme une

puissance indépendante arbitrale

au-dessus de tous les individus (hors

classe sociales) et décidant pour eux,

pour le mieux pour chacune des

« parties ». En même temps, cela exige

le développement d’un appareil

spécialisé énorme, formellement à part,

qui ne se présente plus ni comme

l’association des citoyens, ni même

comme simple appendice patronal. À la

racine de ce mouvement, il y a la

croissance industrielle, le

développement de la machinerie et la

concentration du capital que cela

implique, la propriété privée devenant

propriété capitaliste collective

(sociétés par actions). Le capital

s’affirme comme rapport de classes :

moyens du travail socialisés, mais dans

une propriété capitaliste elle-même

collectivisée aux mains d’une classe

privilégiée. De sorte que l’ensemble des

conditions de la production se

socialisant, échappant à toute maitrise

individuelle bien que soit toujours

affirmée la fiction de l’individu privé

et de la production privée, elles

doivent aussi être de plus en plus

prises en charge socialement. Donc par

l’État puisqu’il est le représentant de

la société, de la puissance sociale que

ne peuvent avoir les individus privés »

(12).

L’essence du rapport que l’État

entretien avec la société civile se

confirme dans leurs transformations

réciproques puisque l’État, en se

développant, contribue à vider les

individus de la société civile

bourgeoise de leur puissance et de leurs

responsabilités. Certes, on pourra

toujours observer, comme preuve

apparente de ce que l’État est aux mains

de la bourgeoisie, que le personnel

dirigeant de l’État est en général issu,

à peu près exclusivement, des rangs

bourgeois. Certes, car les

connaissances, l’argent, l’enseignement,

les idées et les modes de penser

dominants, les relations, sont la

propriété des bourgeois. Ils affirment

dans l’État aussi ces divisions

sociales. Mais d’une part, cela n’est

pas toujours le cas, et il arrivera à la

bourgeoisie de devoir « prêter » son

pouvoir afin de conserver la société

capitaliste dans son intégralité. On

comprendra que les luttes que mena la

gauche – toutes les gauches – pour

maintenir le pouvoir bourgeois dans ses

formes « démocratique-parlementaires »

contre les formes autoritaires

totalitaires (corporatisme, fascisme,

militarisme, national-socialisme,

stalinisme, colonialisme, etc.) fut une

bataille d’arrière gardes dans

lesquelles ils appelèrent au sacrifice

suprême des milliers d’ouvriers en pure

perte pour la révolution prolétarienne.

La démobilisation des résistants de

gauche à la fin des hostilités était

inscrite dans les motifs de leur

mobilisation. Il en sera de même

aujourd’hui que l’on cherche à mobiliser

les ouvriers pour contrer le terrorisme,

contrer la Russie « postsoviétique »,

contrer le péril chinois, lançant le

prolétariat d’Occident contre les

prolétariats de ces contrées excentrées.

Les

fonctions de l’État bourgeois

s’élargissent inexorablement, au

détriment de la société civile, de ses

organisations qui deviennent ses

appendices subventionnés, entravés, des

rapports privés qui sont de plus en plus

régis par les lois et règlements de

l’État de droit du profit, et qui en

redemandent, étant ainsi graduellement

dépossédées de tout pouvoir sur les

conditions de leur existence. Ce que

Marx voyait très bien dès 1852 quand il

écrivait que l’accroissement « (…)

de la division du travail à l’intérieur

de la société bourgeoise créait de

nouveaux groupes d’intérêts, donc de la

matière nouvelle pour l’administration

de l’État. Chaque intérêt commun fut

immédiatement distrait de la société,

pour lui être opposé comme intérêt

supérieur, général, arraché à l’activité

autonome des membres de la société pour

être l’objet de l’activité

gouvernementale, depuis le pont, la

maison d’école, la propriété communale

d’une commune rurale, jusqu’aux chemins

de fer, aux biens nationaux et à

l’Université de France » (13).

L’État

de droit bourgeois est un monstre aux

mains de la bourgeoisie cupide, et de

serviteurs stipendiés du capital, ce qui

ne signifie surtout pas que l’État

pourrait être un instrument de

développement aux mains d’hommes

vertueux, dévoués, « de gauche » ou « de

La gauche véritable ». L’État bourgeois,

et c’est le seul état possible de l’État

sous le mode de production capitaliste

(même dans ses formes « socialistes » ou

totalitaires) est par nature un rapport

de dépossession, une forme particulière

de domination, de répression et

d’aliénation de classe, l’ultime

aliénation. Cela d’autant plus qu’il

absorbe progressivement une puissance

sociale dont sont dépouillés,

corrélativement, les individus et leurs

associations.

Les

prolétaires révolutionnaires ne doivent

en aucun cas batailler pour prendre le

contrôle d’une portion quelconque, d’une

instance quelconque de la gouvernance

bourgeoise, ce qui comprend les

syndicats, les ONG et autres

organisations de la société civile

subventionnée stipendiée par l’État

embourgeoisé. La révolution

prolétarienne aura pour première tâche

de détruire l’État bourgeois et ses

dépendances.

(1)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

(2)

Dans l’histoire, chaque mode de

production s’est d’abord développé sous

une gouvernance libérale, pour ensuite

évolué – réagissant aux contradictions

antagonistes mettant aux prises les

forces productives et les rapports de

production trop étroits – vers un mode

de gouvernance autoritaire dans une

veine tentative de réguler ces

contradictions et de maintenir les

anciens rapports de production de

domination. Ainsi, le mode de production

féodale a produit le régime royal

aristocratique par cooptation

seigneuriale jusqu’à l’imposture

dynastique héréditaire de droit divin

(sic). Ainsi, le mode de production

capitaliste a produit le démocratisme

électoraliste bourgeois jusqu’au

totalitarisme fasciste et ses variantes

de l’Ère de l’Impérialisme déclinant.

(3)

Karl Marx (1968). L’idéologie

allemande. Éditions sociales. Paris.

Page 74.

(4)

Robert Bibeau (2016). La finalité du

mode de production capitaliste.

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/217913/

(5)

Karl Marx (1968). L’idéologie

allemande. Éditions sociales. Paris.

Page 31.

(6)

Karl Marx (1969). Le 18 Brumaire de

Louis Bonaparte. Éditions sociales.

Paris.

(7)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

(8)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

(9)

François Xavier Merrien (2000). L’État

providence. Que sais-je ? PUF. Page 14.

(10)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

(11)

Karl Marx (1969). Le 18 Brumaire de

Louis Bonaparte. Éditions sociales.

Paris.

(12)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

(13)

Tom Thomas (2011). Étatisme contre

libéralisme ? Démystification

éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :

http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/

Le sommaire de Robert Bibeau

Le sommaire de Robert Bibeau

Le dossier

Monde

Le dossier

Monde

Les dernières mises à jour

Les dernières mises à jour

|